コラムCOLUMN

2024年1月に発生した石川県能登地方の地震におけるデジタル活用動向

[1] 2024年1月に発生した石川県能登地方の地震における被災地のICT利用状況調査

総務省は、2024年11月から2025年3月にかけて、2024年1月に発生した石川県能登地方の地震(以下「能登半島地震」という。)における被災地の住民の方や、震災・復興対応にあたった自治体・企業・組織等における情報通信手段の活用状況やその課題等を明らかにするため、被災者へのアンケート(個人単位)1及び地方自治体等へのインタビュー(団体単位)2による調査を実施した(以下「被災地対象調査」という。)。その結果について、2016年4月に発生した熊本地震に関するアンケート調査3及び2024年3月に実施した能登半島地震に関する全国対象アンケート調査(以下「全国調査」という。)4と比較することにより、能登半島地震における被災地のICT利用状況の特徴や課題について分析を行った。

[2] 発災時のICTメディアの利用状況

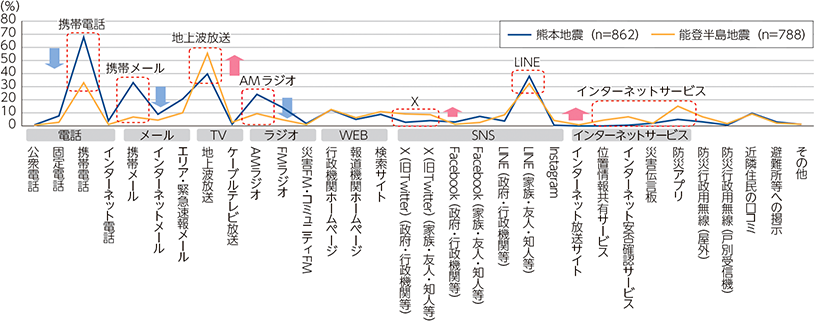

発災時(発災から数時間)に利用された情報収集・安否確認手段を、2016年4月16日に発生した熊本地震の本震時の調査と比較すると、携帯電話、携帯メール、AMラジオは減少する一方、地上波放送(テレビ)が高い割合を示していた(図表1)。能登半島地震で地上波放送が多く利用された理由として、熊本地震の本震発災は午前1時半頃であるのに対し、能登半島地震の発災は元日の午後4時頃であり、能登半島地震では発災直前にテレビを見ていた、または直後にテレビをつけることができた人が熊本地震より比率が高かった可能性がある。また、防災アプリ、インターネット安否確認サービス等のインターネットサービスやX(旧Twitter)等のSNSも、全体として利用割合が増加しており、スマートフォンをはじめとするデジタルツールが普及する中で、インターネットを介した幅広い情報収集・安否確認が利用されていたと考えられる。

[3] 居住地域別のテレビ放送の利用割合

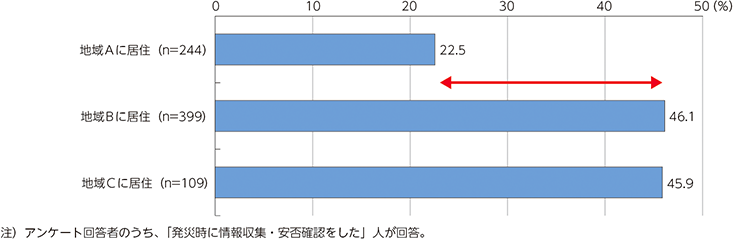

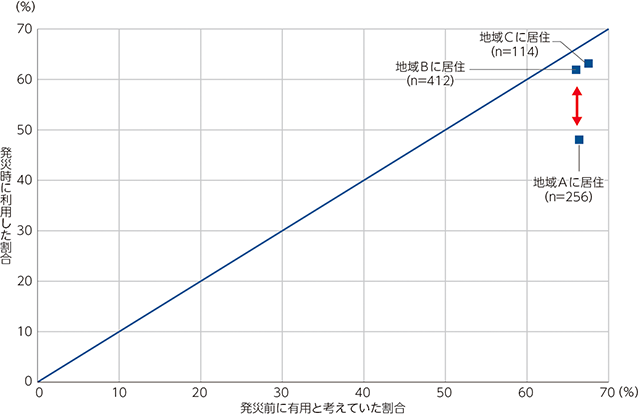

一方、発災時にテレビ放送5を最初に利用した割合を居住地域別にみると、特に被害が大きかった地域(石川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市、富山県氷見市。以下「地域A」という。)に居住している人がテレビ放送を最初に利用した割合は22.5%であり、それ以外の本調査対象地域(地域B及び地域C6)に居住している人がテレビ放送を最初に利用した割合(約45%)と比較して顕著に低かった(図表2)。また、テレビ放送を「発災前に有用と考えていた割合」と「発災時に利用した割合」とを地域別に比較すると、地域A以外の本調査対象地域(地域B及び地域C)では、これらの割合が近い値になっているのに対し、地域Aでは「発災時に利用した割合」が低かった(図表3)。このことから、地震による被害が特に大きかった地域Aでは、発災時にテレビ放送を利用できない被災者が多くいたと考えられる。

本被災地対象調査により、被災地域の居住者にとって、災害時の情報収集手段としてのテレビ放送の重要性が明らかになった一方、特に被害が大きかった地域では、災害時の情報収集において有用と認識されていたテレビ放送による情報収集ができない状況があった可能性があることが示唆される。

能登半島地震では、テレビ放送に関して、停電や伝送路の断線等による停波が発生した。災害時に充実した情報を被災者に確実に届けるため、様々な情報伝達手段を通じた災害情報の提供を促進するとともに、より一層、放送ネットワークの強靱化に取り組む必要がある。

[4] SNS上の真偽の不確かな情報による影響

能登半島地震と熊本地震の際のICT利用状況を比較すると、スマートフォンやSNSが幅広い世代で本格的に普及したという点で、大きな違いが見られる。全国調査において、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・拡散していたことが確認されていたが、被災地対象調査においても、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・拡散していたことや、一時滞在者を含む被災者や自治体等への関係機関への影響が確認された。

(1) SNS上の真偽の不確かな情報に対する認知・拡散

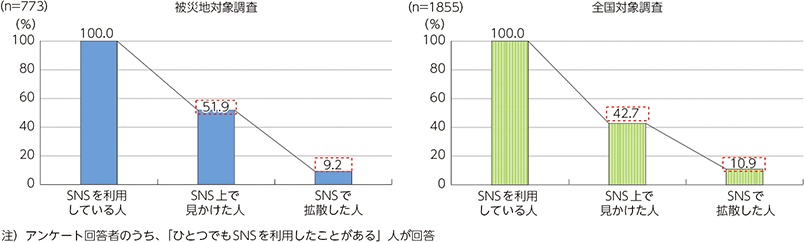

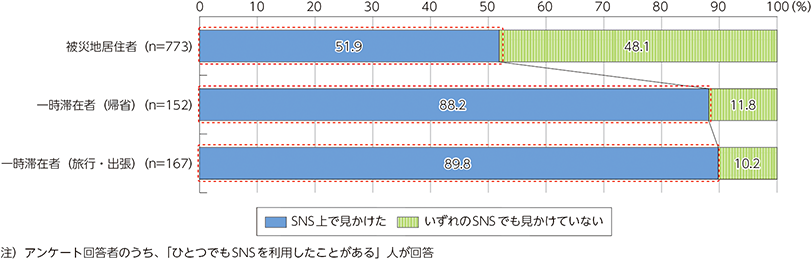

SNSを利用している人のうち、能登半島地震に関連する真偽の不確かな情報をSNS上で見かけた人は51.9%であり、見かけた情報をSNSで拡散した人は全体の9.2%であった。全国対象調査と比較すると、SNS上で真偽不確かな情報を見かけた人の割合は被災地対象調査の方が高く、被災地域に居住している人の方が、SNS上で、震災に関する真偽の不確かな情報を目にしやすい環境であったと考えられる(図表4)。

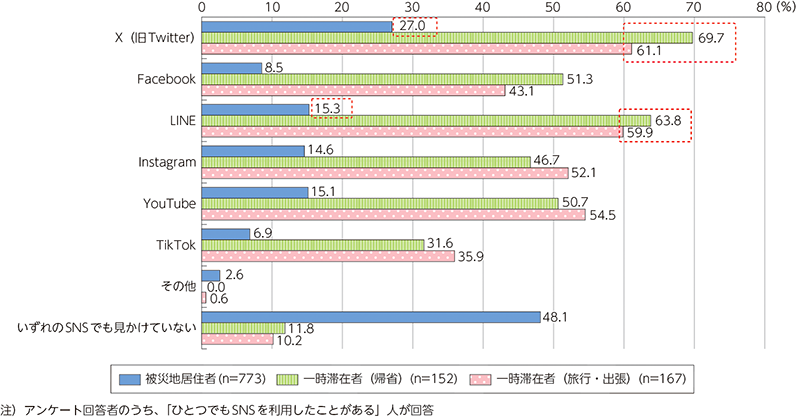

情報の種類・SNS別に、真偽の不確かな情報を見かけた割合をみると、被災地対象調査と全国対象調査はいずれもXが最も高く、大きな差は見られなかった。一方、全国対象調査との比較から見えてきた特徴としては、被災地対象調査では、全体的にXで見かけた割合が低く、LINEで見かけた割合が高い傾向があった。特に被災地対象調査では、治安に関する投稿に関してLINEで見かけた割合が顕著に高かった。

(2) SNS上の真偽の不確かな情報による影響

インタビュー調査においても、能登半島地震の被災地では、真偽の不確かな情報がLINEで共有・拡散され、流通していた事例や、LINEのオープンチャット機能による地域コミュニティのグループで偽・誤情報が流通していたことが確認されており、被災地でLINEが情報共有に積極的に活用される一方、真偽の不確かな情報も流通しやすかった可能性が示唆される。また、インタビュー調査においては地震により特に大きな被害を受けた地域では、SNS上の真偽の不確かな救助情報をきっかけに自治体等へ出動を求める問合せが寄せられたものの、実際に救助に向かうと、要救助者が確認されないケースも多くあったことが把握されており、SNS上の真偽の不確かな情報が、自治体等の救助活動等にも影響を及ぼしたことが明らかとなっている。

(3) 被災地居住者と一時滞在者との比較

元旦に発生した震災であることを踏まえ、本被災地対象調査では、被災地居住者に加えて、帰省や旅行等による地域Aへの「一時滞在者」に対しても調査を行った。SNS利用者のうち真偽の不確かな情報を見かけた割合は、被災地居住者が約半数であったのに対し、一時滞在者は約9割と非常に高かった(図表5)。SNS別にみると、一時滞在者も被災地居住者と同様にXで真偽不確かな情報を見かけた割合が最も高いが、LINEもXと同程度に高く、被災地居住者と異なる傾向がある(図表6)。

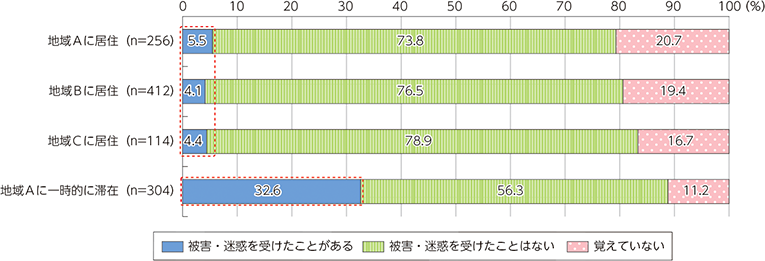

今回の地震に関する偽・誤情報によって実際に被害や迷惑を受けた経験がある人の割合は、一時的滞在者が32.6%であった一方、被災地居住者では5%程度であった(図表7)。この背景として、一時滞在者は、被災時の情報源としてSNSにより重きをおいて活用した結果、偽・誤情報に触れる可能性が高まった可能性があることや、土地勘の少ない被災地で信頼性の高い情報が得にくく、SNS上の真偽の不確かな情報の影響を受けやすくなっていた可能性が示唆される。

本調査結果から、能登半島地震において、被災者の認識においても、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・拡散していたことが確認されるとともに、災害時に情報弱者となりやすいとされる一時滞在者への影響がより大きかったことや、実際の自治体等への救助活動等に影響を与えたことが明らかとなった。引き続き、災害時におけるSNS上の偽・誤情報等への対応は重要な課題である。

1 時期:2024年11月〜2025年2月

方法:WEBアンケートモニターとして登録している人を対象としたモニターアンケート及びインタビュー調査協力者を対象としたアンケートを実施。

対象者:能登半島地震発生時に以下の地域に居住していた人、及び特に大きな被害を受けた以下のA地域に滞在していた人(1,092名)。

地域A:石川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市、富山県氷見市

地域B:金沢市、中能登町、羽咋市

地域C:加賀市、かほく市、小松市、津幡町、能美市、宝達志水町

2 時期:2024年12月〜2025年3月

対象者:能登半島地震で特に大きな被害を受けた石川県の自治体及び2次避難者を多く受け入れ、外部からの支援の拠点となった金沢市に所在し、災害対応等に携わった地方自治体、企業、病院、農漁協商工会、NPO等の組織を対象にインタビューを実施。(57件)。

3 総務省報道発表(2017年4月13日)「熊本地震における情報通信の在り方に関する調査結果」

(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000108.html![]() )

)

4 2024年3月に全国のWEBモニターを対象にモニターアンケート方式で実施。性別(男性・女性)および年代(20代・30代・40代・50代・60代以上)で均等割付し、合計2,060件の回答を得た。

5 ここでいうテレビ放送には、地上波放送、テレビ番組の同時配信、テレビ番組の見逃し配信・オンデマンド配信、衛星放送、ケーブルテレビ放送が含まれる。図表3において、テレビ放送と回答した289人のうち、「テレビ番組の見逃し配信・オンデマンド配信」と回答した人は0人、「テレビ番組の同時配信」と回答した人は7人であり、両者を合わせても割合としては2%程度であり、大半はいわゆる「テレビ機器」を使った情報収集であった。

6 地域B:金沢市、中能登町、羽咋市

地域C:加賀市、かほく市、小松市、津幡町、能美市、宝達志水町