第1章 令和6年能登半島地震における情報通信の状況

第1節 令和6年能登半島地震の概要

2024年(令和6年)1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6、震源の深さ16kmの地震が発生した。この地震により、石川県輪島市、志賀町では震度7、七尾市、珠洲市、穴水町、能登町で震度6強など広い範囲で強い揺れが観測されたほか、この地震により石川県の金沢で80cmの津波が観測されるなど、北海道から九州にかけて日本海沿岸を中心に広い範囲で津波が観測された。この地震の活動域では、1月1日16時以降、1月31日までに震度1以上を観測した地震が1,558回発生した1。

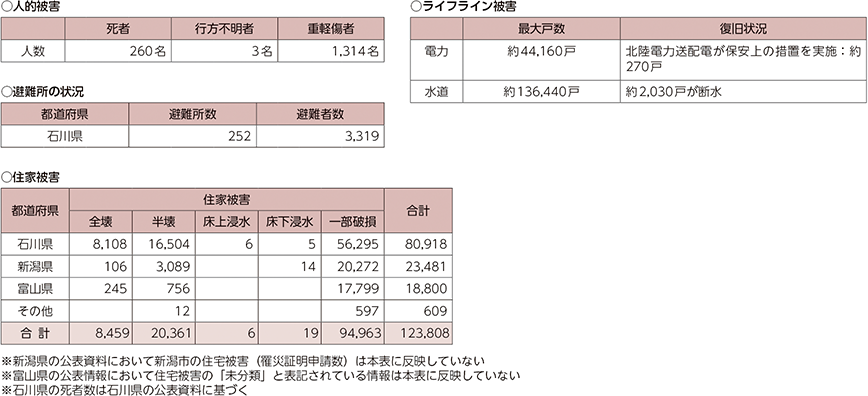

この地震により、死者260名、行方不明者3名、重軽傷者1,314名、住家被害123,808棟(分類未確定等を除く)という甚大な被害が発生した。さらに地震発生直後から、最大で約44,160戸の停電、約136,440戸の断水など、広範なライフラインの被害が報告されている(5月28日時点)2。

特に大きな被害を受けた石川県能登地方は低山地と丘陵地が大部分を占める半島であり、その地形的な特徴により、交通網の寸断が救援・復旧活動の大きな妨げとなった。土砂災害が440件発生し、能登半島北部に向かう多くの幹線道路が通行困難になったことで、1月5日時点で33か所(最大3,345人)の孤立地区が発生した(2月13日に全て解消)3。

政府においては、地震発生直後の1月1日17時30分に「特定災害対策本部」を立ち上げ4、災害応急対策等に関する実施方針に基づき、関係省庁が連携し、迅速な情報収集と被害状況の把握、人命の救助、行方不明者等の救命・救助、被害の拡大防止、避難所の衛生環境等の整備や避難者の生活必需品の確保、ライフラインや交通機関の復旧、被災地の住民等に対する的確な情報の提供、インフラの応急復旧等を行った5。

また、総務省では、同日16時10分に総務省災害対策本部(長:総務省大臣官房長)を設置、同日22時40分に総務省非常災害対策本部(長:総務大臣)に格上げし、被害状況の把握、災害応急対策、復旧対策等の措置を講じた。

この震災では、国民生活上の重要なライフラインである情報通信インフラにも影響が大きく及び、北陸地方を中心に、通信回線の途絶や停電等によりスマートフォン等の情報通信機器が使用できなくなる、テレビ放送が停波する等の被害が発生した。

このような中、通信事業者や自治体、政府機関が連携し、移動型電源の活用等により情報通信インフラの早期復旧に向けた取組が行われるとともに、テレビ・ラジオのほか、SNSが安否確認や被災者支援のために活用された。一方で、SNSを中心に、いわゆる偽・誤情報が流通・拡散するなど、課題点も浮き彫りになってきたところである。

依然として、対応を要する課題は刻々と変化しているところであるが、本白書においては、2024年5月までの状況を基に、情報通信がどのような役割を果たしたかを記すこととする。

1 令和6年1月地震・火山月報(防災編)(気象庁)によると、震度7:1回、震度6弱:2回、震度5強:8回、震度5弱:7回、震度4:45回、震度3:159回、震度2:395回、震度1:941回発生している。震度1以上を観測した地震の回数は、後日の調査で変更する場合がある。

2 内閣府等資料

3 内閣府,復旧・復興支援本部(第3回)(2024年3月1日)配布資料

<https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_hukkyuhonbu03.pdf![]() >

>

4 1月1日22時40分に非常災害対策本部に格上げ

5 https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_kaigi01.pdf![]()