(2) 自動運転の実現のための通信ネットワークの構築

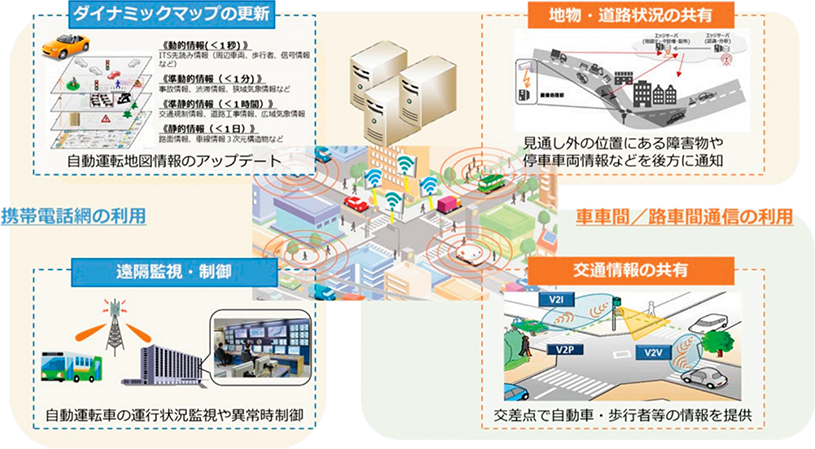

高度な自動運転の実現は、地域の生活の足の確保、物流トラックのドライバー不足の解消が見込まれ、地域社会が抱える人口減少や少子高齢化、産業空洞化などの様々な社会課題の解決に大きく貢献するものである。高度化した自動運転においては、携帯電話網を活用した自動運転地図の更新や遠隔監視・制御、車車間/路車間通信を活用した地物・道路状況や交通情報の共有など、ユースケースに応じた通信が必要とされ、自動運転の実現に向けた通信ネットワークの構築の取組が進められている(図表Ⅰ-6-1-2)。

我が国においては、「デジタル田園都市国家構想総合戦略(2023改訂版)」において、自動運転による地域交通を推進する観点から、関係府省庁が連携し、地域限定型の無人自動運転移動サービスを2025年度目途に50か所程度、2027年度までに100か所以上で実現する目標を掲げている。また、「デジタルライフライン全国総合整備計画」(経済産業省)においては、アーリーハーベストプロジェクトの1つに自動運転サービス支援道の設定が挙げられており、2024年度に新東名高速道路の一部区間等において100km以上の自動運転車優先レーンを設定し、レベル4の自動運転トラックの運行の実現を目指すほか、2025年度までに全国50箇所、2027年度までに全国100箇所で自動運転車による移動サービス提供が実施できるようにすることを目指すとされている。

自動運転の実現のために必要な通信規格の検討・策定については、2014年より内閣府戦略的イノベージョン創造プログラム(SIP)自動運転において、産学官連携で検討が進められ、2022年に「協調型自動運転通信方式ロードマップ」が策定されている。このロードマップおいては、自動運転に係るユースケースに関して、「早期に開始するユースケースは既存ITS無線(760MHz帯)を活用」、「2040年頃の調停・ネゴシエーションの実現に向けて、2030年頃から新たな通信方式(5.9GHz帯)が必要」と示されている。これを受け、総務省は2023年2月から「自動運転時代の“次世代のITS通信”研究会」を開催し、①“次世代のITS通信”の活用を想定するユースケース、②V2X通信と携帯電話網(V2N通信)との連携方策、③5.9GHz帯V2X通信向けの割当方針、導入ロードマップの方向性、④導入に向けた課題、その他推進方策等について検討を進め、同年8月に「国際的な周波数調和や既存無線局との干渉などを勘案し、5,895〜5,925MHzの最大30MHz幅を目途にV2X通信向けの割当を検討する」旨の中間取りまとめを公表した。今後も、中間取りまとめで「短期的課題」として挙げられた「5.9GHz帯V2X通信のユースケース深掘り、通信方式・拡張方策などの検討」、「5.9GHz帯V2X通信システムの隣接システム等(放送事業、無線LAN、ETCなど)との技術的検討(周波数共用検討)」、「放送事業用無線局の周波数移行促進策に関する検討」などを進めていくこととしている。また、当該中間取りまとめを踏まえ、5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた環境整備等のために、「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備の推進」として、令和5年度補正予算に205億円を計上し、今後、関係省庁と連携して、新東名高速道路等における自動運転トラック実証等に取り組んでいくこととしている。

また、遠隔監視システムなどの安全かつ効率的な自動運転のために必要な通信システムの信頼性確保等に関しては、総務省において「地域デジタル基盤活用推進事業(自動運転レベル4検証タイプ)」による検証を実施しているところであり、その成果を踏まえ、2024年度中を目途に、自動運転の導入を検討する地域が参照可能なモデル集を策定する予定である。同モデル集に即して、自動運転の実装に当たって通信システムの信頼性確保等に必要となる地域の情報通信環境の整備を支援することとしている。