(3) 真偽不確かな情報との接触

X(旧Twitter)等のSNSは、若年層を中心に震災時の安否確認や情報収集に一定程度寄与した一方、こうしたSNS上では、真偽不確かな情報が拡散し、混乱をもたらした。

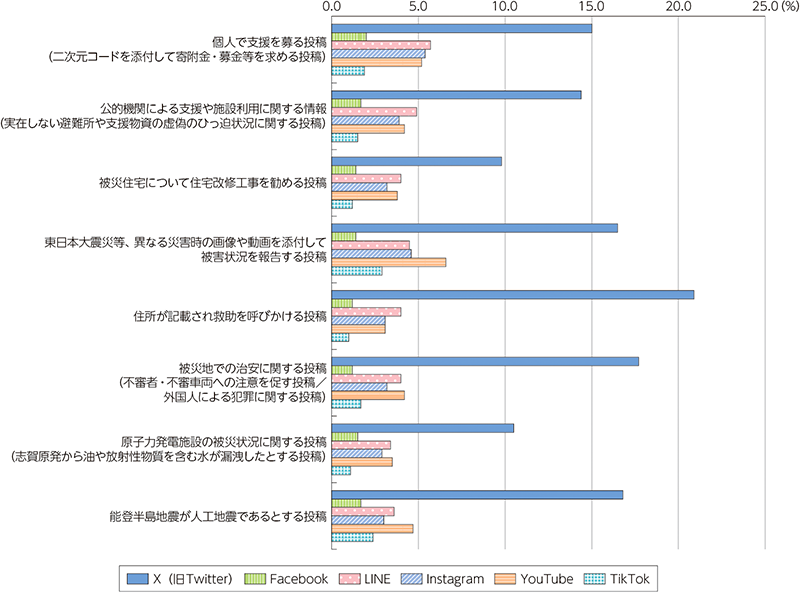

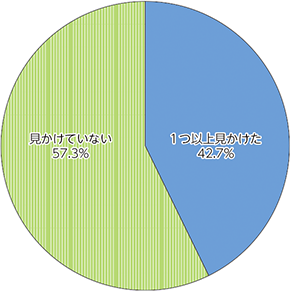

こうした真偽不確かな情報について、SNS上で1つ以上「見かけた」と回答した者の割合は42.7%であり、SNSの種類別にみると、X(旧Twitter)の割合が高くなっている。

図表Ⅰ-2-1-12 SNS上で真偽不確かな情報を見かけた割合

(出典)総務省(2024)国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究

図表Ⅰ-2-1-13 SNS別・見かけたことのある真偽不確かな情報

(出典)総務省(2024)国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究

次に、見かけた情報の確からしさについてどう感じたかを尋ねてみると、「真偽がわからないと感じた」と回答した割合は各項目で概ね6.5割程度であり、さらにそのうち、「確認しようとした」割合は約3〜4割となっていた。

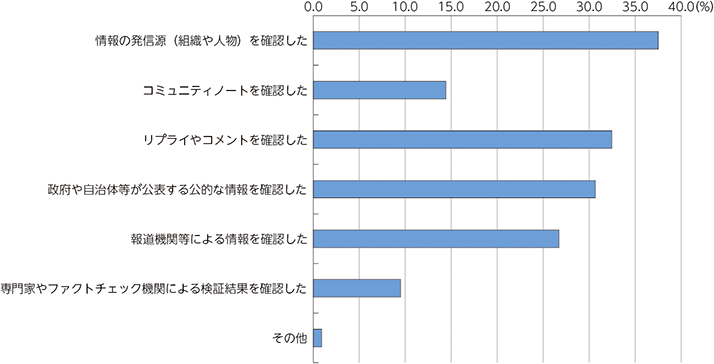

また、実際に真偽の確認を行った者に確認方法を尋ねたところ、「情報の発信源(組織や人物)を確認した」割合が最も高く(37.6%)、公的な情報、報道機関等による情報を確認した割合はそれぞれ約3割となっていた。

図表Ⅰ-2-1-14 真偽不確かな情報をどのように確認したか

(出典)総務省(2024)国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究

こうした情報について1つ以上見かけたと回答した者のうち、1つ以上を「知人へ共有、または不特定多数の人へ拡散したことがある」と回答した者は25.5%であり、その理由としては、「他の人にとって役に立つ情報だと思った」、「その情報が興味深かった」、「その情報が間違っている可能性があると注意喚起をしようと思った」といった回答が一定の割合挙げられた。

【関連データ】真偽不確かな情報を拡散した理由(項目別)

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/datashu.html#f00032![]() (データ集)

(データ集)

テキスト形式のファイルはこちら