2 震災関連情報はどのように発信されたか

(1) 発災時の情報発信

ア 緊急地震速報

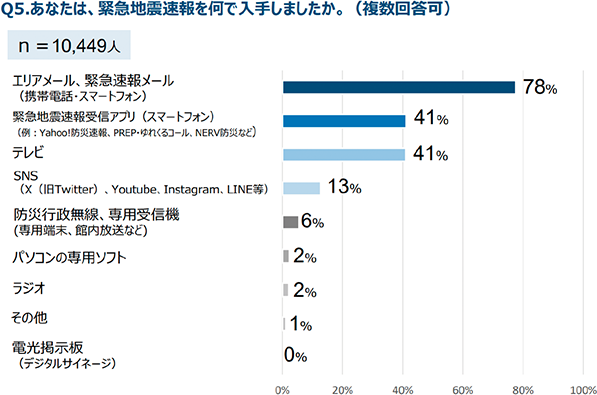

1月1日16時10分に発生した地震では、気象庁が東北地方から近畿地方にかけて21県を対象に緊急地震速報(警報)を発表した。これを含め、1月に緊急地震速報(警報)を発表した回数は20回であった。気象庁のアンケートによると、緊急地震速報を受け取った人の78%が携帯電話・スマートフォンのエリアメール、緊急速報メールで受信したと回答している7(図表Ⅰ-2-1-6)。

また、緊急地震速報を見聞きした際、「何らかの行動をとった」とした割合が61%、行動の内訳は「その場で身構えた」、「テレビやラジオ、携帯電話などで地震情報を知ろうとした」、「周囲からたおれてくる物がないか注意した」が多かった。

イ 発災時の避難呼びかけ(テレビ)

発災時の避難呼びかけ、特に大津波警報発令時には、NHKが東日本大震災以降に検討と訓練を重ねてきた「命を守る呼びかけ」が初めて本格運用され、大津波警報発表直後から、「命を守るため」や「東日本大震災を思い出してください」「周りの人にも「津波が来るぞ、高台へ逃げろ」と呼びかけながら逃げること」等、見ている人たちの感情に訴えるさまざまな表現やフレーズを使い、強い口調で呼びかけ続けた。

またサンテレビでは、兵庫県北部に津波警報が発令されたことを受け、事前に収録されていた多言語で避難を呼びかけるVTRが放送された。その内容は、日本語と手話のほか、英語、韓国語、中国語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語、ポルトガル語で、各言語の話者らが順に出演し、「津波が来ます。命を守るために今すぐ逃げて」という内容を、声と手書きのフリップで繰り返し訴えるものであった。

7 2024年1月1日16時10分頃の最大震度7を観測した石川県能登地方の地震での緊急地震速報に関するアンケート予備調査-速報版-2024.3.28公表(気象庁)

<https://www.data.jma.go.jp/eew/data/nc/shiryo/pre-survey/2024/20240101-ishikawa-brief.pdf![]() >

>