(2) 郵便局の地域貢献

ア デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方

我が国では、少子高齢化と人口減少が進み、さらに、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、地域社会の疲弊が一層進行しており、全国津々浦々に存在する郵便局が果たす地域貢献への期待がますます高まっている。こうした中、郵便局が、地理的・時間的な制約の克服を可能とするデジタル化のメリットと、地域拠点としての有用性を活かして果たすべき地域貢献の在り方を見極めていくことが重要である。このことから、総務省では2022年(令和4年)10月、情報通信審議会に対して、デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方について諮問を行い、同審議会郵政政策部会において審議が開始された。同部会では、①地方自治体をはじめとする地域の公的基盤と郵便局の連携の在り方、②郵便局のDX・データ活用を通じた地域貢献の在り方、③郵便局の地域貢献における郵便差出箱(郵便ポスト)の役割などについて審議を行っており、各論点等について議論を行ったうえで、2024年(令和6年)5月には、郵便局の地域貢献の在り方について、一次答申案を取りまとめ、2024年(令和6年)5月3日から6月6日までパブリックコメントを実施した。同答申案においては、郵便局のさらなる地域貢献の実現に向けた方策として、「地域の『コミュニティ・ハブ』としての郵便局の実現」、「郵便局が保有するデータの活用」が示された。特に、自立的な地域経済の維持が困難化する地域において、自治体支所や金融機関など物理的な拠点の縮小や住民による公的サービスの利用そのものも困難化しつつあることから、自治体等の各種団体・企業が提供してきた公的サービス等の一部を郵便局において提供する「コミュニティ・ハブ」の実現と普及を図ることが望ましいとされ、また、集約された多様な機能やデジタル技術も活用し、民間企業・団体との新たな連携による地域経済社会の活性化の推進拠点となることへの期待が示された。併せて、「コミュニティ・ハブ」の実現に向けた郵便局の役割や、関係者の費用負担についての考え方が示されており、総務省、日本郵政グループにおいて「コミュニティ・ハブ」実現に向けた検討などが求められている。

イ 行政サービスの窓口としての活用推進

郵便局では、住民票の写しなどの公的証明書の交付事務などの様々な自治体窓口事務が取り扱われているが、前述のとおり、行政サービスを提供する地方自治体の支所等の廃止が進み、地域に残る公的基盤としての郵便局の重要性は増大している。こうした中、2023年(令和5年)6月には地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)の改正により、郵便局が地方公共団体から受託できる事務について、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が新たに追加されるなど、郵便局の公的な役割は拡大している。

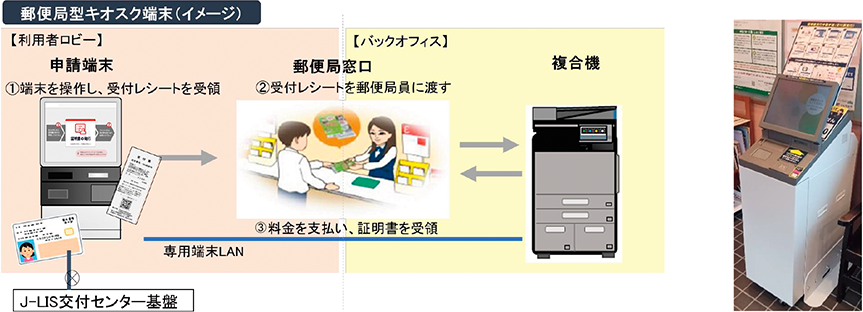

総務省では、令和3年度補正予算により、住民票など証明書発行手続がデジタル化され、地方自治体を介さず、郵便局だけで完結して証明書を発行することが可能で、低コストで導入可能な「郵便局型マイナンバーカード利用端末」(郵便局型キオスク端末)の開発実証を実施した(図表Ⅱ-2-9-2)。この端末を含む証明書自動交付サービス端末について、令和4年度第2次補正予算「証明書交付サービス端末整備費補助金」により、コンビニがない市町村を中心として郵便局等への導入を支援した結果、20地方自治体、36郵便局において導入されることとなった(郵便局型キオスク端末については、15地方自治体、28郵便局)。

また、マイナンバーカードを利活用した住民サービス向上のための取組として、地方自治体が郵便局などにおける証明書の自動交付サービスを導入する経費について、2023年度(令和5年度)より特別交付税措置(措置率0.7)を講じている。

ウ 郵便局と地域の公的基盤との連携

総務省では、2019年度(令和元年度)から2021年度(令和3年度)まで「郵便局活性化推進事業(郵便局×地方自治体等×ICT)」として、郵便局の強みを生かしつつ、地域の諸課題解決や利用者利便の向上を推進するための実証を行い、モデル事業として全国に普及展開してきた。2022年(令和4年)1月には、実証を通じて開発された「スマートスピーカーを活用した郵便局のみまもりサービス」が日本郵便による地方自治体向けのサービスとして開始された。同サービスについては、2024年(令和6年)5月1日までに延べ18の地方自治体から受託している。

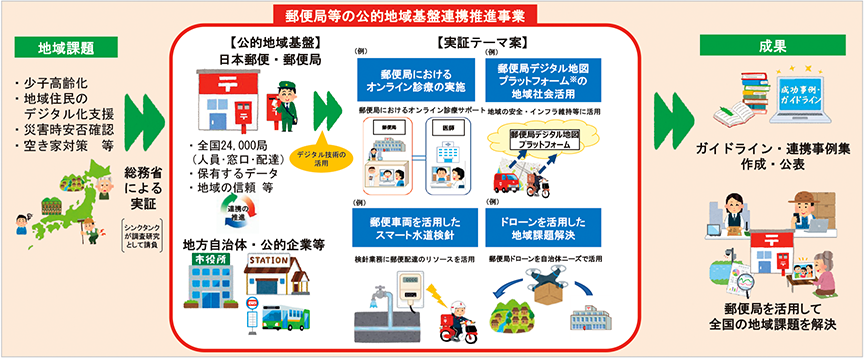

また、総務省は、2022年度(令和4年度)から、「郵便局等の公的地域基盤連携推進事業」(図表Ⅱ-2-9-3)として、あまねく全国に拠点が存在する郵便局と地方自治体等の地域の公的基盤とが連携し、デジタルの力を活かし地域課題の解決を推進するための実証を行っている。2023年度(令和5年度)は、日本郵便が保有・取得するデータの地域社会における活用(新潟県長岡市)、厚生労働省の制度改正を踏まえた、全国で初の郵便局におけるオンライン診療の実施(石川県七尾市)、近年多発する災害対応に資するため、災害時における郵便局が有する被災者に関する情報の提供(静岡県熱海市)、デジタル技術を活用した郵便局みまもりサービスの防災活用(高知県梼原町)に関する実証事業を実施し、実装・横展開に向けての課題等を把握した(図表Ⅱ-2-9-4)1。2024年度(令和6年度)は、これらの実証事業で得られた課題や知見等を踏まえ、その成果を全国へ普及展開するとともに、郵便配達車両を活用したスマート水道検針や、郵便局を「コミュニティ・ハブ」とした地域に必要なサービスの提供等の実証事業を実施する予定であり、引き続き、郵便局と地域の公的基盤との連携による地域の課題解決のモデルケースを創出していく予定である。

1 郵便局等の公的地域基盤連携推進事業:https://www.soumu.go.jp/yusei/kasseika.html![]()