(4) 各種データを活用した被害状況可視化

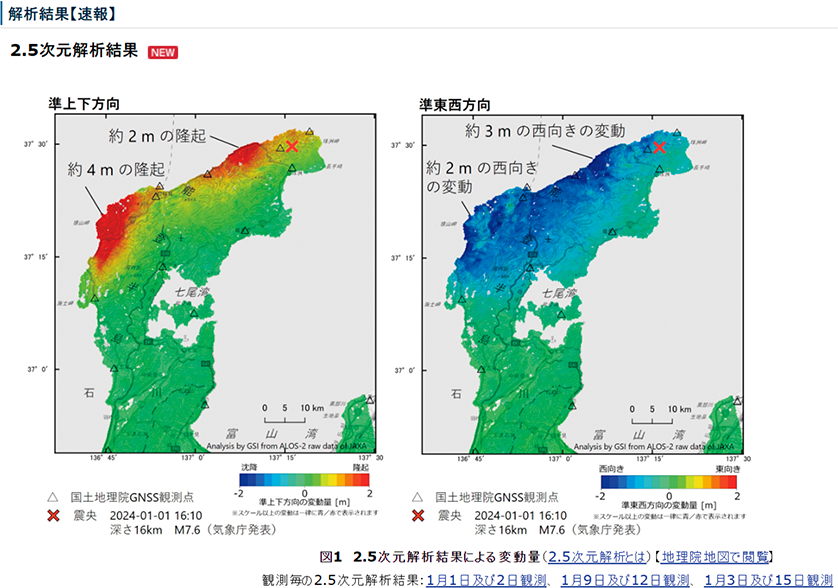

ア リモートセンシング

人工衛星で観測されるデータは、被災地の状況を早期に確認・分析するための重要な情報の1つであり、宇宙ベンチャー企業を含むさまざまな民間企業等が衛星情報の公開や提供、分析を進めている。例えば、アクセルスペースは、自社が開発・運用する小型光学衛星コンステレーションによる地球観測プラットフォーム「AxelGlobe」で観測したデータを特設ページで公開したほか、政府機関や自治体、報道機関に無償提供することを発表した2。また、QPS研究所は、小型SAR衛星「QPS-SAR」による観測データを政府機関や報道機関に提供し、災害対応等のために画像使用を希望する場合は問合せに応じて順次提供する旨を発表した3。両社のデータは、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研)による「令和6年能登半島地震に関する防災クロスビュー」にも掲載されている4。

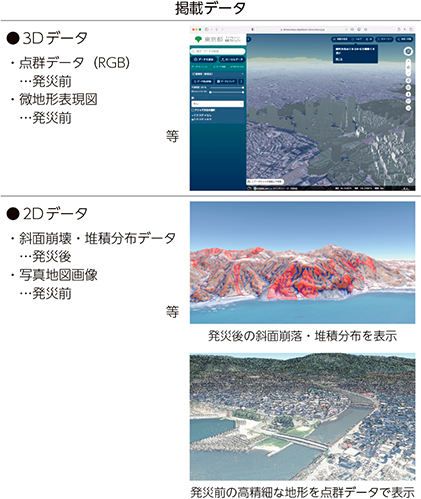

イ 地理空間データを利用した被害状況可視化

点群データ、斜面崩壊・堆積分布データ等の地理空間データを用いて震災の被害状況を可視化する取組も行われた。東京都は、2月、能登半島地震の被害状況に関する地理空間データを東京都デジタルツイン3Dビューアに掲載した(図表Ⅰ-2-1-4)。この東京都デジタルツイン3Dビューアは、専用ソフトウェアなしにウェブブラウザ上で閲覧でき、発災前後の地形データや被害状況に係るデータ等を3次元で表現し、重ね合わせてみることが可能となっている。

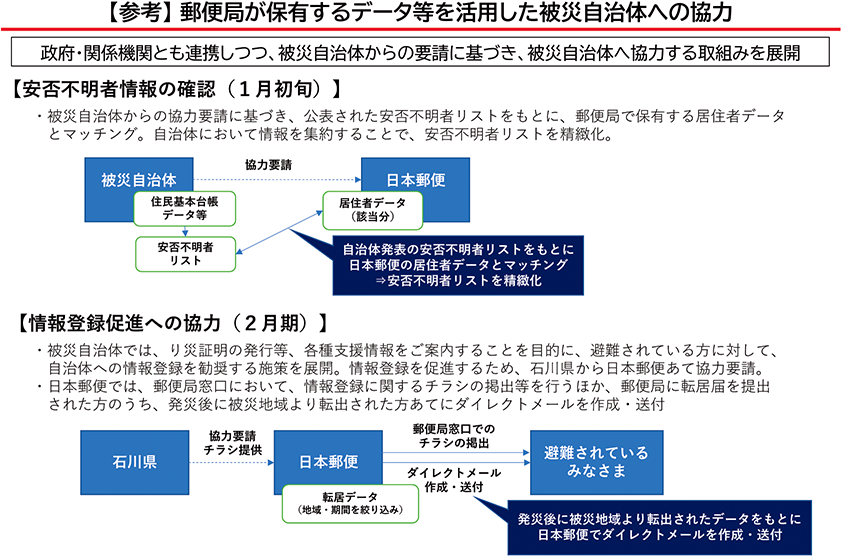

ウ 郵便局データ

郵便局が保有するデータを活用した取組も行われた。

日本郵便では、石川県の協力要請に基づき、公表された安否不明者リストをもとに郵便局で保有する居住者データとマッチングを行い、安否不明者リストの精緻化に寄与した。また、石川県からの要請を受け、避難者の被災自治体への情報登録を勧奨するため、郵便局に提出された転居届に係る情報をもとに、発災後に被災地域から転出した者宛てにダイレクトメールの送付等を行った(図表Ⅰ-2-1-5)。

2 アクセルグローブ「令和6年能登半島地震特設ページ」

<https://www.axelglobe.com/ja/the-noto-hanto-earthquake-in-2024![]() >

>

3 QPS研究所「令和6年能登半島地震エリアに関する衛星画像提供について」

<https://i-qps.net/news/1614/![]() >

>

4 国立研究開発法人防災科学技術研究所「令和6年能登半島地震に関する防災クロスビュー」

<https://xview.bosai.go.jp/view/index.html?appid=41a77b3dcf3846029206b86107877780![]() >

>

5 国土地理院「「だいち2号」観測データの解析による令和6年能登半島地震に伴う地殻変動(2024年1月19日更新)」

<https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/20240101noto.html![]() >

>

6 東京都 報道発表資料「東京都デジタルツイン3Dビューアによる能登半島地震の被害状況の可視化について」(2024年2月2日)