2 郵政行政の推進

(1) 郵政事業のユニバーサルサービスの確保

ア 郵便料金の見直し

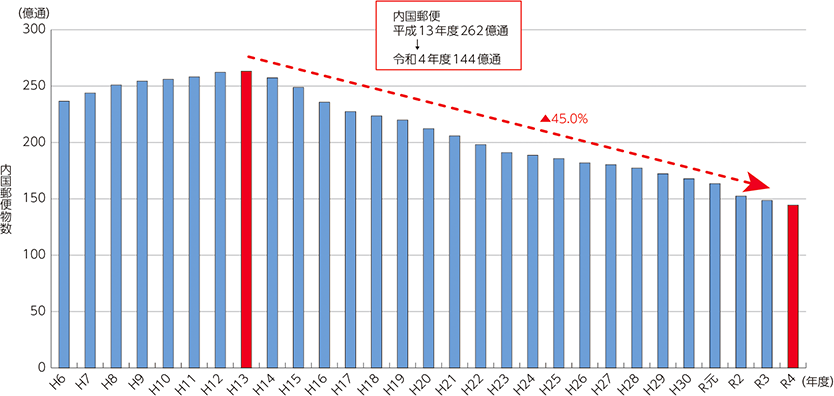

郵便物数については、インターネットやSNSの普及、各種請求書等のWeb化の進展、個人間通信の減少等により、2001年度(平成13年度)をピークに毎年減少しており、内国郵便については、2022年度(令和4年度)までの21年間で約45%減少している(図表Ⅱ-2-9-1)。こうした郵便物数の減少や燃料費等物価の高騰の影響もあり、2022年度(令和4年度)の日本郵便の郵便事業の営業損益は211億円の赤字となり、民営化以降初めての赤字となった。日本郵便においては、これまでも郵便の利用拡大の取組や業務効率化に取り組んできており、今後も更なる取組の推進を図るものの、引き続き郵便物数の大きな減少などが見込まれ、郵便事業の営業損益の見通しは非常に厳しいものとなっている。

こうした状況を踏まえ、郵便事業の安定的な提供を継続するため、総務省において、第一種郵便物のうち、25g以下の定形郵便物の料金の上限を定める郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)の改正に必要な手続を行った。今後、日本郵便において十分な周知対応等を行った上で、郵便料金の改定が行われる見込みである。

図表Ⅱ-2-9-1 郵便物数の推移

イ 郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度

2018年(平成30年)6月に、郵政事業のユニバーサルサービスの提供を安定的に確保するため、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度が創設され、2019年(平成31年)4月から制度運用が開始された。独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」という。)が、交付金の交付、拠出金の徴収等を実施しており、2024年度(令和6年度)の日本郵便への交付金の額は約3,030億円であり、拠出金の額はゆうちょ銀行が約2,467億円、かんぽ生命が約563億円となっている。

テキスト形式のファイルはこちら