政策フォーカス

社会実装・海外展開を見据えたBeyond 5Gの推進戦略

[1] Beyond 5G実現に向けた検討の経緯

Beyond 5Gは、次世代の情報通信インフラとして、2030年代のあらゆる産業や社会活動の基盤となることが期待されている。

我が国では、総務省が2020年(令和2年)6月に「Beyond 5G推進戦略」を策定・公表して以降、官民による取組が進展してきたところである。その後、Beyond 5Gをめぐる国際的な開発競争が激化し、研究開発や国際標準化といった戦略の具体化の必要性が高まってきたことから、総務省は、2021年(令和3年)9月30日に、「Beyond 5Gに向けた情報通信技術戦略の在り方」について情報通信審議会に諮問、審議が行われ、2022年(令和4年)6月30日の中間答申では、我が国が注力すべきBeyond 5Gの重点技術分野や、予算の多年度化を可能とする枠組の創設等が提言された。

中間答申以降、同答申等を踏まえた政府や民間事業者による取組が進展するとともに、新たな環境変化や課題等が生じていることを踏まえた検討が再開され、2024年(令和6年)6月に情報通信審議会からの最終答申を受けたところであり、その概要をここに紹介する。

[2] Beyond 5Gをめぐり新たに考慮すべき環境変化と課題

最終答申では、Beyond 5Gの在り方そのものや、我が国の取組に対して影響を与えうる、中間答申以降に生じた新たな環境変化やそれに伴う課題を、大きく以下の3点に整理している。

(1) 情報通信ネットワークの自律性や技術覇権を巡る国際的な動向

2024年(令和6年)1月に発生した令和6年能登半島地震の発災時に生じた通信障害や、ロシアの侵攻を受けたウクライナからの情報発信などの例から分かるように、情報通信ネットワークは、平素からの国民生活や社会経済活動のみならず、災害発生時や有事における情報流通の基盤となるものであり、いわば「通信主権」とも言うべき情報通信ネットワークにおける自律性を確保・維持することは、主権国家として死活的に重要であることが分かる。こうした中、特に5Gインフラ市場において、通信機器の安全性・信頼性の確保の重要性に関する認識が急速に高まり、国際的にも広がりを見せていることに加え、米中間のデカップリング(分断)が進む中、グローバルなサプライチェーンの信頼性が低下し、各国とも経済安全保障を確保するための取組を急速に進めつつある。同時に、新興技術を巡って米中を中心とする主要国間の競争が激化している。

情報通信ネットワークは、以上のような基幹インフラの自律性の確保と、国際的な技術覇権競争の結節点として位置付けられ、5Gの際とは比較にならないほど各国政府が政策的関与を強化してきており、このような状況下で、利害関係の多極化、システム全体の大規模化、技術以外の力学等を背景に、コンセンサスづくりが困難となりつつある。

(2) 通信業界をめぐる構造変化

4Gまでは、主にヒトが利用者となることを念頭に、通信事業者や通信ベンダーが、通信可能エリアや通信速度を向上させるための技術開発・標準化し、インフラ整備を進め、その結果が、利便性の向上としてユーザに実感され、通信事業者の収益増加に繋がるという好循環が働いていた。(ワイヤレスの産業化)

5G以降については、モノを繋ぐことで各産業分野における付加価値を創出する、いわば「産業のワイヤレス化」が期待されているものの、4Gのような好循環が生まれるのはこれからという状況であり、世界的にも5Gの収益化が大きな課題とされている。

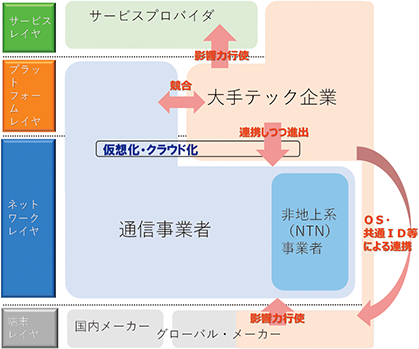

こうした状況に加え、通信業界では、大手テック企業が、コアネットワーク機能の提供や、海底ケーブルの敷設等を通じて、自ら通信事業者の立場に立ちつつあり、宇宙では、SpaceXをはじめとする新興事業者が、衛星ネットワークの構築を急速に進め、携帯電話事業者と連携してサービス提供を行う等、伝統的な通信事業者を超えて、存在感を増す一方となっている。

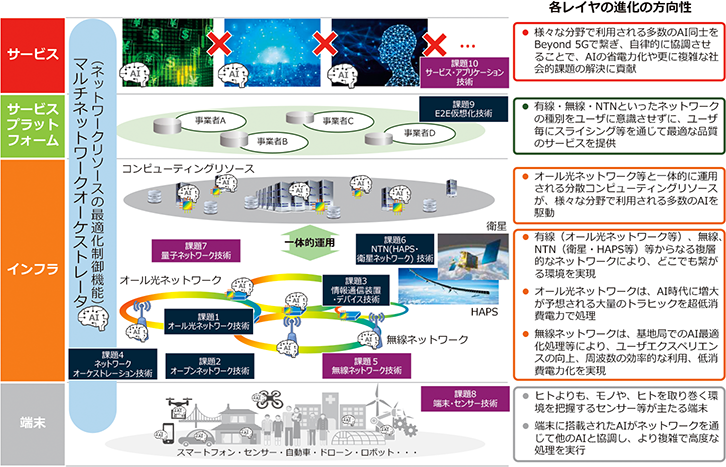

以上のように、ネットワーク構造と、それを巡るエコシステムやプレイヤーの影響力が急激に変化してきており、通信業界全体が大きな変革の時代を迎えつつある(図表1)。

(3) AIの爆発的普及

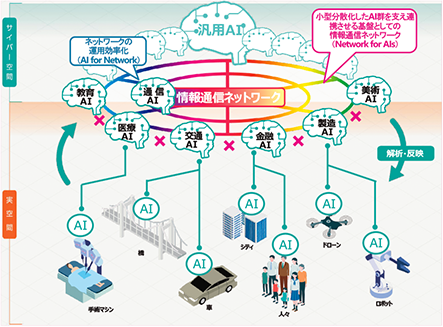

2022年(令和4年)のChatGPTの登場以降、世界各国で生成AIの開発競争が激化し、急速に普及しつつある。既に生成AIは、一般の利用者とのインターフェースの一部として情報通信ネットワークの端末側に埋め込まれつつあり、今後、生成AIは情報通信ネットワークを通じて相互に通信を行う形態が急速に広がっていくことが想定される。これまで、Beyond 5GにおけるAIの位置付けは、ネットワークの運用効率化のためのツール(AI for Network)や、実空間から吸い上げたビッグデータをサイバー空間上で分析するためのツール(AI for CPS)としての活用が想定されていた。今後は、図表2のようにAIが隅々まで利用された社会を支える基盤(Network for AIs)としての機能を果たしていくことが求められる。また、小規模なAIを分散させ連携させることにより機能させる「AIコンステレーション」といったアイディアが出てきており、そうした機能を実現する上でネットワーク機能の高度化や、データセンターやエッジコンピューティング等の計算資源とネットワークの連携や一体的運用が更に進むことが想定される。さらに、デジタルインフラの消費電力の増大に対応した、ネットワーク自体の低消費電力化や、ネットワークを活用したデータセンター等の電力需要の分散化が社会的要請として高まることが想定される。

[3] 環境変化等を踏まえたBeyond 5Gの全体像

Beyond 5Gの全体像については、既に中間答申において整理されていたが、[2]の新たな環境変化、特に、AIが爆発的に普及するとの見込みやNTN提供事業者の存在感の増大等を踏まえて、最終答申では、全体像が図表3のとおり見直されている。

具体的には、「コンピューティングリソース」が新たに全体像の中で位置付けられ、これを支えるネットワークと一体的に運用されるとされているほか、[2]で述べた「AI for Network」と「Network for AIs」の双方の概念が全体像に反映され、端末層から、デジタルインフラ層、サービス層に至るまで、あらゆる層においてAIが遍在することが示されている。

[4] 新たな戦略において重視すべき4つの視点

最終答申では、[2]の新たな環境変化等を踏まえて、今後、Beyond 5G実現に向けた各種取組を進める上で重視すべき視点を次の4点に整理している。

(1) 業界構造等の変化の的確な把握とゲームチェンジ

[2]の新たな環境変化等で挙げられているように、通信業界の構造やビジネスモデルが大きく変化して流動的となる中、既存のルール・メイキングの秩序が必ずしもこれまでと同様の重要性を持たない、あるいは同様に通用しなくなる可能性があることを踏まえ、こうした状況を的確に把握し、むしろ、これをゲームチェンジの好機として捉えるとともに、伝統的な通信事業者だけでなく、ビッグ・テック、NTN事業者、データセンター事業者等の新たなプレイヤーを意識して、戦略的に取り組むことが必要としている。

(2) グローバルなエコシステムの形成・拡大

我が国の目指すBeyond 5Gは、非常に幅広い技術要素からなる総合的なシステムとして想定されており、もはや個社や我が国だけで全ての技術・製品・サービスを賄うことは現実的ではないこと等を踏まえ、「グローバル・ファースト」の視点を持ちつつ、より大きなエコシステム(生態系)の形成を意識すること、当初より、研究開発・国際標準化活動・エコシステムづくりを同時並行的に進めること、さらに、市場全体の中で、自身が持つ強みを軸に、一定の存在感を発揮できる立ち位置を確保することを目指すことが必要としている。

(3) オープン化の推進

5Gにおいて、既に我が国は同志国とも連携しながら、国内外での基地局仕様のオープン化を促進する取組を進めているところ、Beyond 5Gの実現に当たっても、ネットワークの自律性、市場競争的な環境、さらにはネットワークの円滑なマイグレーションを確保する観点から、相互運用性の確保などの、オープン化の推進を重視すべきとしている。

(4) 社会的要請に対する意識の強化

[2]の新たな環境変化等で挙げられた5Gの現状等を踏まえつつ、Beyond 5Gの実現に向けては、提供側の視点だけでなく、社会的要請の見極めが必要だとし、現時点で明らかな社会的要請として、コスト効率性、環境負荷低減、信頼性・強靱性、接続性、セキュリティ・プライバシーを挙げている。

[5] 具体的な取組の方向性

最終答申では、Beyond 5Gの実現に向けて、ビジョンづくりや要素技術開発といった「初期フェーズ」は終わりつつあり、より社会実装・海外展開を意識するフェーズへと移行してきているとの認識の下、官民の役割分担として、Beyond 5Gの社会実装や海外展開の担い手が民間事業者であることを明確にした上で、これら事業者が一定の覚悟をもって取り組むプロジェクトを、ゲームチェンジを実現するための我が国の「戦略商品」として位置付け、その社会実装や海外展開を、国が全力で支援すべきとしている。

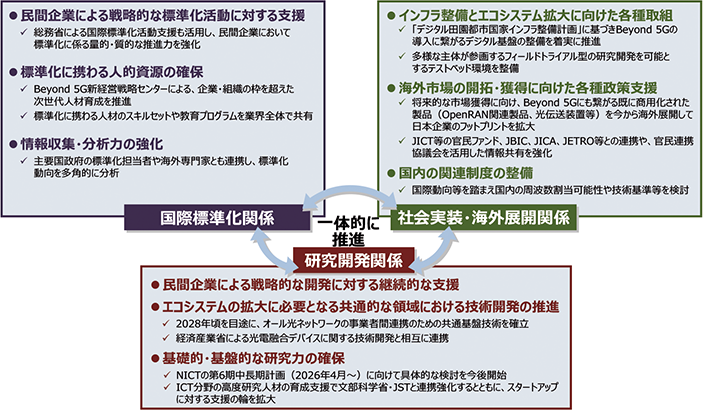

これに加え、総合的な取組の必要性についても強調しており、研究開発、国際標準化、社会実装、海外展開などの各種取組について、有機的に連携させつつ、総合的に取り組む姿勢が不可欠として、具体的には、図表4に挙げた各種取組を一体的に推進していくことが提言されている。

なお、この中でも特に研究開発では、オール光ネットワーク共通基盤技術について、情報通信審議会技術戦略委員会の下のワーキンググループにおいて研究開発の方向性等に関する検討が行われ、2024年(令和6年)5月に取りまとめられた。

ワーキンググループの取りまとめにおいては、開発した技術が早期に利用でき、かつ実際に広く活用され実現することを重視する観点から、通信事業者以外を含む多くの利用者が使いやすい技術開発を行うことや、並行して行うべき普及方策等が「開発の基本的な考え方」として整理された。また、技術開発の具体的な内容として、全体的なアーキテクチャの策定や業界共通的に取り組むべき課題を解決するために必要な技術開発、更には、普及方策として、多くの利用者が開発成果を確認・検証できるテストベッド整備に向けた早期の検討、国際標準化及び国内外でのプロモーション活動に取り組むべきとされている。

[6] 今後の取組

今後の取組について、総務省は、最終答申を受け、今後、具体的な戦略・行動計画を策定・公表するとともに、関係事業者と我が国の「戦略商品」ごとの計画をクローズドな形で作成・共有して取組を推進すべきとの提言がなされている。