コラムCOLUMN 2

AIやロボットと協働・共生する未来に向けて(コンヴィヴィアルな関係)

(1)AIの未来シナリオ

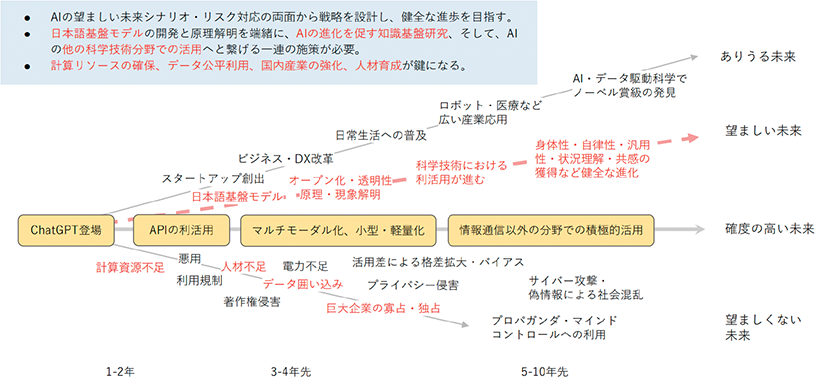

2023年5月の第2回AI戦略会議等で、東京大学工学系研究科の川原圭博教授は、AIの未来シナリオを公表している(図表1)。この未来シナリオでは、3-4年先にはマルチモーダル化が実現し、5-10年後の未来において生成AIがロボットに組み込まれるなどして身体性を獲得していくという進展が描かれている。同時に、AIの悪用については急速に進んでおり、サイバー攻撃や偽情報による社会混乱や巨大企業の寡占・独占による弊害への対策が求められるとしている。

こうした未来シナリオとリスクを踏まえると、我々がAIなどデジタルテクノロジーを活用していくには、技術だけでなく、倫理や社会的な側面も含めた様々な課題やリスク対応などの総合的な議論が必要である。近年、生成AIの急速な発展・普及などに伴い、AIの技術やシステムが個人や社会に与える潜在的なリスクや課題(Ethical, Legal and Social Issues:ELSI)を分析し、解決策を模索する取組もより活発になっている。

2019年3月に公表された「人間中心のAI社会原則」では、基本理念として、

①人間の尊厳が尊重される社会(Dignity)

②多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity & Inclusion)

③持続性ある社会(Sustainability)

の3点を定めている。

また、2024年4月に公表された「AI事業者ガイドライン」では、各主体が取り組むべき指針として、「人間中心」を第一に掲げ、「AIが人々の能力を拡張し、多様な人々の多様な幸せ(well-being)の追求が可能となるように行動することが重要である」としている。また、「AIシステム・サービスの開発・提供・利用において、自動化バイアス等のAIに過度に依存するリスクに注意を払い、必要な対策を講じる」として、自動化バイアス、すなわち人間の判断や意思決定において、自動化されたシステムや技術への過度の信頼や依存が生じるリスクへの対応が必要であるとしている。

(2)AI・ロボットとのコンヴィヴィアル(自立共生的)な関係

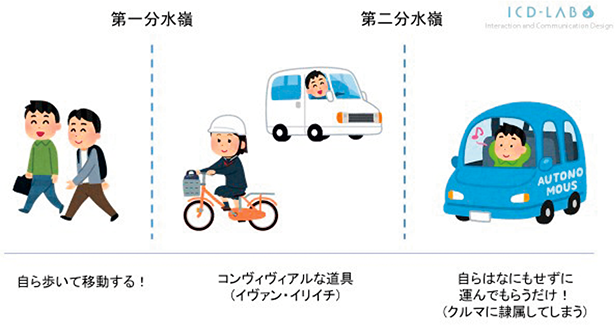

このように、未来の社会を築く上で、AIなどのテクノロジーに過度に依存せず、テクノロジーの進歩がもたらす可能性とリスクをバランスよく見極めながら、人間中心に人々の幸福追求を実現することが重要となっている。その中で、コンヴィヴィアリティ(自立共生的な関係)という概念が提唱されている。コンヴィヴィアリティとは、オーストリアの思想家イヴァン・イリイチが1973年に刊行した著書「コンヴィヴィアリティのための道具」において提唱した概念である。イリイチは、テクノロジーが出現して普及しはじめ、人がそれを使いこなすことで人間の自由度が高まる段階を「第一の分水嶺」、次第に人がテクノロジーに隷属し、自由が奪われ始める段階を「第二の分水嶺」とし、この第一と第二の分水嶺のあいだにとどまることが肝要と述べている。

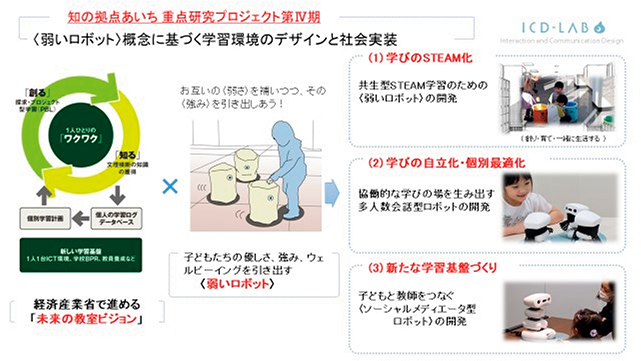

人間と共生する「弱いロボット」の研究を推進している豊橋技術科学大学の岡田美智男教授は、AIやロボットとの関係においても、お互いの主体性を奪わない程度にゆるやかに依存しあうコンヴィヴィアルな関係を志向し、お互いの能力が十分に生かされ、生き生きとした幸せな状態(well-being)を向上させるためのテクノロジーであることが求められるとし、ロボットと人とが和気あいあいと共棲を楽しむような関係を目指す「コンヴィヴィアル・ロボティクス」を提唱している。

例えば、移動におけるコンヴィヴィアルな関係については、歩いて移動することが当たり前だった時代から、自転車が普及することにより人は自らの能力が拡張される感覚を持つようになる(第一の分水嶺)が、自動車、さらに完全自動運転車の実現により自分は能動的に動く必要がなくなり、自分が「荷物」になったような感覚になってしまうと、必ずしも幸せな状態とは呼べない(第二の分水嶺)。

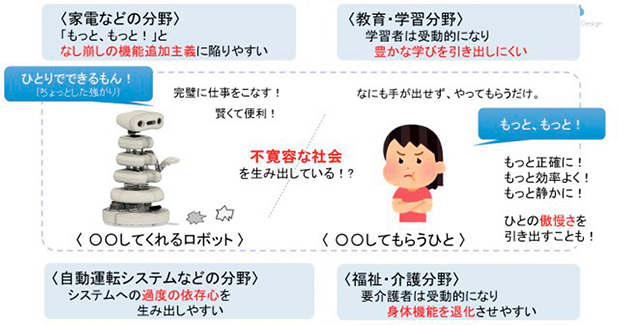

従来の製品・サービスの開発は「足し算」で機能追加を行っていく傾向にあり、これを米国の認知科学者ドナルド・ノーマンは「なし崩しの機能追加主義」と呼んだ。しかし、機能性を高め、利便性を追求しすぎることは、相手の主体性を奪い、また更なる要求を募らせ提供者側のコスト高にもつながり、消耗戦に陥りやすくなる。教育・学習の分野においては、サービス享受者が主体性を失い受動的になりすぎると豊かな学びを引き出しにくくなり、福祉・介護分野においては要介護者の身体機能の退化にもつながりかねないこととなる。

しかし、例えば全国の飲食店等で広く受け入れられているネコ型配膳ロボットの例では、客は運ばれてきた料理を自身の手でテーブルに配膳しなければならないという不完全さを受け入れ、ロボットのために道を譲るなど、むしろ生き生きとして協力する姿が見られる。この例では、テーブルへの配膳機能をつけるための多大なコストをかけることなく、サービス提供側と享受側の垣根を超えて人との共生関係のなかで目的を叶え、ロボット製造者、飲食店、客の3者ともに幸せな状態を生み出すことを自然な形で実現している。