フィクションで描かれたICT 社会の未来像

1.概観〜ICT端末

これまでマンガや小説、アニメ、映画といった分野のフィクション作品の中では、豊かな空想のもとに様々な形でICT社会の未来像が描かれてきた。未知なる技術に対する憧れや期待が描かれたこれらの作品は、人々に未来に対する具体的なイメージを抱かせるとともに、新しい技術やサービスの開発に向けた指針や動機を作る助けにもなってきた。

この「フィクションで描かれたICT社会の未来像」では、主に1960年代以降に発表された様々な分野(マンガ、アニメ、映画、小説等)のフィクション作品を取り上げ、主にSFと呼ばれる分野にあたるこれらの作品の中でどのようにICT機器や未来社会が描かれたかを調査するとともに、現在の視点から見た実現状況の分析を行う。

各パートで扱う作品の選定にあたっては、Facebookに開設したご意見募集ページ「みんなで考える情報通信白書」でのアンケート(以下、「Facebookアンケート」)とともに、関連分野の研究者、作品関係者等のご意見も参考にさせていただいた。

1 概観

19世紀のフランスの作家ジュール・ヴェルヌが1869年に発表した小説「月世界旅行(原題:Autour de la Lune)」では、長さ900フィート(約274メートル)の大砲から打ち出されるアルミニウム製の砲弾に乗り込んで月に向かう人々の姿が描かれている。イギリスの作家H.G.ウェルズが1895年に発表した小説「タイムマシン(原題:The Time Machine)」には、80万年後の未来を旅する時間旅行機(タイムマシン)が登場する。これは後の多くのフィクション作品に影響を与えた。

ヴェルヌの「月世界旅行」は、日本でも明治時代中期に翻訳で紹介され、1902年にはジョルジュ・メリエスがこの作品をもとにした映画を製作している(図1)。ウェルズの「タイムマシン」は1913年に「八十万年後の社会」の題名で翻訳版が発表され、1960年、2002年に映画化されている。

ヴェルヌ、ウェルズは多くのフィクション作品を残したが、未来や宇宙、地底や深海での冒険、さらには宇宙人の侵略を描いたこれらの作品は活劇としても優れており、「月世界旅行」や「タイムマシン」だけでなく多くの作品が映画化されて広まり、大人から子供まで幅広い年代の人々の心をとらえた。

20世紀に入り、映画やテレビといったメディアが成長していく中で、こうしたサイエンス・フィクション=SFは大きな流れとなり、現在に至る作品群の中でも様々な想像の産物が登場することになる。

日本においても、戦前から多くの冒険小説が少年向け雑誌を中心に発表されてきたが、科学や未来、宇宙をテーマとしたフィクション作品がとりわけ盛り上がりを見せてきたのは、戦後に創刊された子供向け雑誌の誌上においてである。

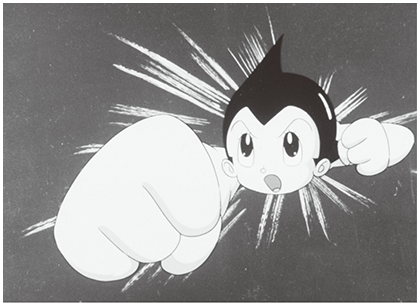

1951年には手塚治虫が「アトム大使」を発表、翌年からは後にテレビアニメ化される「鉄腕アトム」のマンガ連載が開始される。宇宙や未来での冒険を描いたフィクションの分野はマンガというメディアを得て、大きく拡大する。「鉄腕アトム」をはじめとする“空想科学マンガ”は、マンガ界のひとつの大きな流れとして定着する。

一方、映画では1954年に「ゴジラ」が公開され、その後の“怪獣ブーム”につながる作品群が生まれていく。テレビでは「月光仮面」(1958年)、「遊星王子」(1958年)、「ナショナルキッド」(1960年)といった初期のヒーローもの特撮番組が人気を集めたが、未来の生活や未知の科学を描いた「空想科学」をテーマとした番組の人気を決定的にしたのは、前出の連載マンガを原作に、1963年に放送を開始した国産初のテレビアニメシリーズ「鉄腕アトム」である(図2)。当時遠い未来だった21世紀を舞台に七つの力を持った10万馬力の少年ロボットが活躍するこのテレビアニメは4年にわたって放送され、最高視聴率40%11の大ヒットを記録するとともに、空想科学アニメのブームを起こした。

この後、とりわけアニメやマンガの分野において、日本のフィクション作品は特異な発展を始める。1974年にテレビ放送を開始した「宇宙戦艦ヤマト」、1979年放送開始の「機動戦士ガンダム」といった作品によって、成人以後もアニメを楽しみ続ける大人のファン層が生まれ、マンガ雑誌においても1980年代以後の青年向けコミック誌、マニア向けコミック誌の相次いだ創刊等により、マンガは子供から大人までが楽しむメディアとなった。

アニメやマンガにおいてこうしたファン層が生まれたのは、クリエーターたちが子供にとどまらないティーンエージャーや大人の年代も感情移入ができる作品を提示したことに起因する。1960年代においては比較的荒唐無稽な設定が許されたフィクション作品も、作品にリアリティを持たせるための緻密な設定が作られるようになっていった。例えば、「機動戦士ガンダム」では、巨大なモビルスーツが戦闘の主力として白兵戦を行う理由として、通信障害を生じ、レーダーを機能させなくなる“ミノフスキー粒子”という架空物質を設定している。

このように日本において、マンガやアニメが大人のファン層に拡大していったことは、その後の作品の内容に変化をもたらし、それを受け取る読者や視聴者に深い影響を与えている。今回の調査にあたっては、Facebookアンケートの中で“未来を描いたフィクション作品として最も印象に残る作品タイトル”をご回答いただいたが、回答の中で最も多かったのも、「鉄腕アトム」を中心とするアニメ作品だった。

海外において、SF作品は主に映画や小説の分野で語られることが多いが、こうした変遷を辿った日本においては、アニメやマンガが一大分野として発展し、それが海外にも影響を与えている。

ヴェルヌ、ウェルズの時代から100年あまりの間のSFを中心としたフィクション作品の道筋を大雑把に概観すると以上のようになるが、この流れの中で多くの作品が生み出され、様々な未来の姿が提示されてきた。

以後、ICT分野のカテゴリーを5つに分け、本パートを含む全パートにわたって、SFを中心としたフィクション作品の中で描かれた未来の社会や機器をたどり、検証を進めていきたい。

2 「スーパージェッター」〜30世紀のウェアラブル装備

1961年のガガーリン飛行士を乗せたボストーク1号による世界初の有人宇宙飛行に始まり、1969年のアポロ11号による月面着陸まで、1960年代は宇宙開発を背景とした科学に対する注目が集まった時代である。

この時期、日本では「鉄腕アトム」の大ヒットに続く多くの空想科学テレビアニメシリーズが放送されている。この時期に放送を開始したアニメ番組の半分近くは“空想科学もの”で占められている。

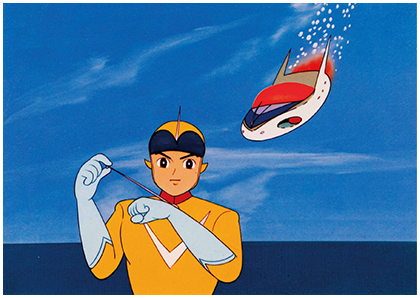

中でも1965年に放送を開始した「スーパージェッター」は、30世紀の未来からやってきたタイムパトロール隊員を主人公にした作品である。1000年先の未来という、子供たちにとって魅力的な世界観が描かれることで「鉄腕アトム」に次ぐ人気を得た(図3)。

主人公のジェッターは30世紀のタイムパトロールに所属する少年である。時間犯罪者を追跡する途中に衝突事故を起こし、20世紀の日本に投げ出され、タイムマシンの故障でこの時代に取り残された。そして、国際科学捜査局の要請を受けて、犯罪捜査に協力することになる。

「スーパージェッター」では、シリーズの縦軸としてジェッターと時間犯罪者ジャガーの戦いが描かれるが、筒井康隆、眉村卓、豊田有恒といった当時の若手SF作家が脚本を執筆することで、各話はそれぞれ1話完結のSF短編のようになっており、それらのエピソードには“未来予言機”、“知能増幅剤”、“マイクロ光線”、“地底戦車”、“四次元マシン”、“人工太陽”や自然エネルギーを吸収して動く巨大ロボット等さまざまな空想上の機器が登場している。しかし、作品の中で最も印象強く描かれるのはジェッターが使う30世紀のタイムパトロール隊員の装備である。

ジェッターが乗る“流星号”は最高速度マッハ15(時速16,200km)での飛行や、水中での活動、搭載した電子頭脳による自律した活動が可能なエアカー型のタイムマシンである。ジェッターが腕に付けているタイムストッパーは、周囲の時間を30秒だけ止めることができ、流星号の呼び出し機能、トランシーバー機能を持つ。さらに、頭には透視能力のある赤外線透視ゴーグル、腰には重力を中和することで飛行を可能にする反重力ベルトと、相手を一時的に痺れさせる銃パラライザーを装備している。

番組のオープニングは『ぼくはジェッター、1000年の未来から時の流れを超えてやってきた。流星号、応答せよ!』 というジェッターのセリフから始まる。ジェッターがこのセリフを呼びかけるタイムストッパーは、番組のスポンサーとなった食品会社の懸賞の賞品となって人気を集め、『流星号、流星号、応答せよ!』は子供たちの間の流行語となった。

こうした初期の時代のテレビアニメシリーズは、その後の子供文化に大きな影響を与えている。メガネやゴーグル、ヘルメット状のかぶり物や、時計や腕輪のような形で腕に装着するもの、ベルト状に腰に巻くものという3種類の装備は、その後も日本の子供向けアニメ、特撮番組の主人公たちが持つ主要装備として仮面ライダーシリーズの変身ベルトのような形で、現在も引き継がれている。

「スーパージェッター」で描かれた技術の多くは、技術の出所を1000年先という未来としたことで、現実に足がかりのないものが多い。タイムストッパーや反重力ベルトは実用化されていないし、流星号のようなタイムマシンも開発されていない。時間を操る技術を描いた作品は、19世紀に書かれたウェルズの「タイムマシン」に始まり、過去や未来に人間を送り込む装置を描いたテレビ映画「タイムトンネル」や、未来から現代に殺人ロボットが送り込まれる映画「ターミネーター」等、枚挙に暇がないが、タイムマシンは物理学の世界での研究、議論にとどまっており、SFの永遠のテーマとして現在に残っている。

しかし、コンピューターの小型化、高速化、高性能化により、かつては空想の世界にあった腕時計、ベルト、メガネといった形態のウェアラブルデバイスが現実のものとなっている。

2015年4月に発売が開始されたApple Watch等、各社が展開を始めているスマートウォッチは利用者のリアルタイムの健康管理情報を伝える機能を持つとともに、ビジネス面でのサービスの開発も進められている(図4)。指輪型や帽子型、靴型などその他のウェアラブルデバイスも数多く現れてきている。中でも最近注目を集めているのがウェア型のデバイスで、繊維にセンサーが織り込まれた衣服や、繊維自体がセンサーや通信回路の役割を果たす衣服等、まさにウェアラブルな機器の開発が進んでいる。

これらの機器は、いずれもインターネットに接続できるウェアラブルデバイスだが、「スーパージェッター」の時代に登場した装備にはコンピューターやインターネットの概念はあまり反映されていない。すでに電子計算機という呼び名でコンピューターは存在していたが、一般には大きな機械というイメージだけがあり、主人公が装備する機能としてはリアリティを欠いていた。当時の設定を分析してみると、電子頭脳が搭載された“流星号”は音声認識による遠隔操縦が行われ、自律して走行する機能を持つことで、現在から考えれば、高性能のコンピューターが使用されていたことが推測できるが、こうした機能とコンピューターの関係性は描かれていない。こうした関係性がより詳細に描かれた作品の登場は、この後10年以上たってからのことになる。

3 「ジャイアントロボ」〜音声認識操縦機

1967年の10月から翌年の4月に放送された特撮テレビ映画「ジャイアントロボ」は、わずか半年の放送だが、当時の少年たちに強い印象を残している作品である。原作者は1956年にマンガ連載が開始され、1963年にテレビアニメの放送を開始した「鉄人28号」を描いた横山光輝である。2作品とも巨大ロボットを中心とした作品だが、鉄人28号を操る操縦機が手動操作のリモコンだったのに対し、ジャイアントロボは声紋認証機能が付いた腕時計型の音声認識操縦機で操縦されている。

ジャイアントロボは、地球征服を目論む宇宙人が操る秘密結社BF団に破壊兵器として作られた巨大ロボットである。元々はGR1と呼ばれていた。操縦システムは音声登録、音声認証式で、初起動の際に声を登録した者の命令にしか従わない仕組みになっていた。主人公の草間大作少年は、GR1の起動時に声を登録することで唯一の操縦者となり、国連秘密警察機構ユニコーンの一員としてBF団と戦うことになる。それまでGR1と呼ばれていた巨大ロボットは大作少年が操るジャイアントロボとなり、BF団が繰り出す怪獣や巨大ロボットと戦いを繰り広げる。

「ジャイアントロボ」で描かれる音声登録、音声認識といった技術は、その後開発が進み、現在では一部で実用化されている。音声認識は10年ほど前からパソコンソフトやカーナビ等で実用化されているが、現在スマートフォン等で動作しているものはさらに性能が高くなっている。またCNNのようなテレビ放送の字幕付与や会議等の議事録作成にも音声認識技術が導入されている。

音声認識技術を使ったスマートフォンアプリとしては次のような例があげられる。

Siri(Speech Interpretation and Recognition Interface)は、iOS向けの秘書機能アプリで、自然言語処理を用いて、ユーザーの質問に答え、自薦、Webサービスの活用等を行う。英語、日本語、フランス語、ドイツ語、中国語等の多言語に対応し、すでにiPhone等のユーザーには浸透している。

Shazamは音楽検索アプリで、iPhoneアプリやAndroidアプリとして配布されているが、マイクに向かって鼻歌を歌ったり、スピーカーに近づけるなどしてメロディを入力することで、該当する曲を検索することができる。曲名やアーティスト名、歌詞などのテキスト情報を知らなくとも、どの曲かを調べることができる。

このように音声認識は、スマートフォンアプリを中心にすでに多くの実用例が見られるが、話し言葉への対応や騒音の中での動作等についてはまだ課題が残されているのが現状である。巨大ロボットを操縦する用途があるかどうかは別として「ジャイアントロボ」に置き換えて考えてみると、大作少年がロボに下す『飛べ!ジャイアントロボ』、『メガトンパンチだ』、『ミサイルロケット発射!』といった出撃、攻撃に関する数パターンの短い指令については対応できると考えられるが、怪獣が暴れているような大騒音の中で、正確な音声認識ができるかどうかは疑問が残る。また、戦いの中での『がんばれ!』、『負けるな!』といった抽象的な命令に対しては、仮に音声認識ができたとしても、より高性能な人工知能が開発されない限り、対応できないだろう。

しかし、周囲の音の中でのユーザーの指示への対応については、大きな騒音下でもクリアに集音できる小型インテリジェントマイクの開発などが行われており、ごく近い将来に解消されていくと思われる。また、ユーザーの曖昧な指示をくみ取る人工知能の開発も進められている。

4 少年雑誌の図解特集に描かれた未来

日本においてマンガやアニメが隆盛していく以前から、少年向け雑誌には、小松崎茂の「宇宙少年隊」や「地球SOS」などに代表される多くの空想科学絵物語が掲載されてきた。こうした絵物語はマンガの隆盛とともにその勢いを失っていくが、1960年代においてもイラストと文章で構成される図解特集という形態が、月刊や週刊のマンガ誌の巻頭の特集ページや本文記事として掲載され、人気を集めていた。図解特集では、特に“未来”や“科学”、“乗り物”といったテーマが人気を集めた。当時の少年誌の復刻版を見ると、「自動ドライブ時代」、「走れ、空中弾丸列車」、「海にうかぶ東京」など当時思い描かれたさまざまな未来予想図が掲載されている。

例えば、1961年の「たのしい四年生」に掲載された「2061年の東京」(画:伊藤展安、案:福島正実)には、ヘリポートを備えた細長い高層ビルや室内野球場が立ち並ぶ首都の町並みにエアカーが走り、身体にフィットしたカラフルなファッションに身を包んだ人々がテレビ付きの自動走路を移動する姿が描かれている(図5)。

伊藤展安/画 福島正実/案

「スーパージェッター」や「ジャイアントロボ」などに描かれた未来や未来の機器は、こうした図解特集の中で描かれてきた未来の一部をなしている。当時の人々が様々な断片的な情報をもとに空想し、構成した未来像の中には、勿論ドーム式球場やリニアモーターカーのように、実現したり、実現に近づいているものもあるが、エアカーや海底都市などこの時代に思い描かれた多くの未来の姿は過去のものになった。

1960年代後半は、SFが一部のマニアや子供たちから幅広い大人層に向けて拡大していった時期でもある。1968年に日本で公開されたSF映画「猿の惑星」は全世界での大ヒットと同様に日本でも大ヒットを記録した。難解さゆえに大ヒットには至らなかったが、映画「2001年宇宙の旅」も話題を集めている。さらに、1973年に小松左京が発表したSF小説「日本沈没」は当時上下巻の累計が400万部に迫るベストセラーとなっている。「日本沈没」は、地球物理学者の竹内均東京大学教授(当時)らの執筆ブレーンの協力のもとに執筆されたものだ。この頃から、空想科学という言葉が次第に消えていき、SFという言葉が市民権を得て一般に広がっていった。このような状況の中、猿が地球を支配するとか、日本列島が沈没するといった発想にリアリティを持たせるためにアインシュタインが発表した特殊相対性理論で言う時間の遅れ(ウラシマ効果)や地震学といった実際の科学が一般に向けられた作品の中でも使われるようになった。

当初は子供に向けられていたアニメの世界に関しても、1974年に「宇宙戦艦ヤマト」のテレビ放送が開始され、1977年に映画版が社会現象的な大ヒットを記録する中で、高校生や大学生を中心としたファン層が生まれた。1979年にテレビ放送を開始した「機動戦士ガンダム」やこれに続く作品群に継承されていく中で、やはりリアリティが付加された設定が徐々に加えられていった。

日本において、1960年代に描かれていた未来図とその後に描かれた未来図には大きな段差があるが、かつては主に子供に向けられていたフィクションの世界での空想を大人も共有するようになったことが大きく影響しているものと考えられる。

こうした状況の中、現代においては、実際に開発されつつあるウェアラブルデバイスを作品の主軸に据えた作品が作られている。

5 「電脳コイル」〜すぐに実現するかもしれない未来

「電脳コイル」は2007年に放送されたテレビアニメシリーズである。すでにウェアラブルデバイスが現実のものになろうとしている時代に制作されたオリジナル作品である。

作品の舞台となっているのは2020年代、主人公が引っ越してくる地方都市大黒市は、最新の電脳インフラを備える特別行政区である。すでにウェアラブルデバイスは普及しており、子供たちの間では、メガネ型のヘッドマウントディスプレイ一体型のウェアラブルコンピューター“電脳メガネ”が大流行している(図6)。

“電脳メガネ”は常にインターネットに接続しており、これを装着してログインするとさまざまな情報にアクセスしたり、ネットワーク上の情報として存在する電脳ペットや、電脳空間内の物質に作用する電脳ツール等が見えるようになり、現実が拡張された感覚を体験することができる。“電脳メガネ”は、現代の携帯電話のように普及し、ほぼ全ての子供が持っている。

「電脳コイル」は、現代の技術をベースに近未来の子供たちが体験する日常や事件を描いており、登場するツール類がすでに開発されているものの発展形にあることで、リアリティを持って見ることのできる優れた物語である。こうした内容が共感と評価を集め、日本SF大賞や文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の優秀賞などの各賞を受賞している。

“電脳メガネ”はもちろん、現実のものではない。しかし、2020年代に現れても不思議ではないものとして受け止められる。かつては現実の技術に足がかりの少ない想像をもとに描かれていたフィクションの作品に、現在はこうした現実から一歩前に踏み込んだ作品が多く登場してきている。

2015年、マイクロソフトは、現実世界にさまざまな情報を重ねて表示できる拡張現実対応のメガネ型デバイス「HoloLens」を発表した12(図7)。空間に浮かび上がるコンテンツをジェスチャー操作でコントロールする。シースルータイプのヘッドマウントディスプレイに、各種のセンサーやプロセッサを搭載し、PCなどに接続せず単体での使用も可能となっている。紹介動画では、3DCGのモデリング、ゲーム、チャットなど、様々な用途に活用する様子が紹介されており、拡張現実の犬も登場している。まさに「電脳コイル」の世界は実現に近づいている。

参考文献

1.磯光雄(2008)「電脳コイル企画書」

2.H.G.ウェルズ(著)・石川年(訳)(1968)「タイムマシン」

3.初見健一(2012)「昭和ちびっこ未来画報 ぼくらの21世紀」

4.ジュール・ヴェルヌ(著)・江口清(訳)(1964)「月世界へ行く」

映画「月世界旅行」のワンシーンは

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Le_Voyage_dans_la_lune.jpg#mw-jump-to-license![]() を使用。

を使用。

5.堀江あき子編(2009)「昭和少年SF大図鑑」

6.山口康男(2004)「日本のアニメ全史−世界を制した日本アニメの奇跡」