フィクションで描かれたICT 社会の未来像

5.ICTの進化がもたらす社会全体の変化〜総括

1 「空中都市008 アオゾラ市のものがたり」〜あこがれの未来社会

児童向けSF小説「空中都市008 アオゾラ市のものがたり」の雑誌掲載が開始されたのは、1968年である。翌年にはテレビ人形劇化され、NHKで「ひょっこりひょうたん島」の後番組として1年間放送されている。この時代、一般にとってまだ未来は空想の上にあるもので、子供向け雑誌には空想科学もののマンガが乱立し、巻頭ページや特集ページには未来を描いた想像図が掲載されていたが、作者の小松左京は、当時の研究者や技術者が考える実現可能あるいは近い将来に実現すると思われていた技術を取り入れながら、空中都市と呼ばれる高層建築に引っ越してくる兄妹を中心に21世紀の生活を描いている(図1)。

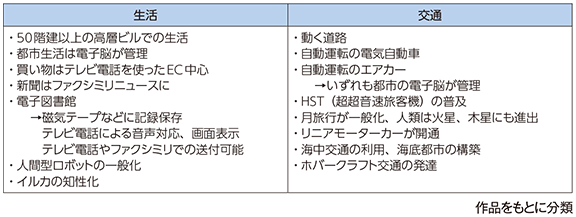

この作品の中に描かれる未来図は、主に生活と交通に分類できる(図2)。

エアカーや海中交通などは、環境問題、経済効率、より良い技術の出現といった理由で実現されていない。また、作品ではイルカが知性化されてしゃべったりする様子が描かれているが、これも実現されていない。

しかし、eコマースや新聞、電子図書館といったものは、ICTの進歩により、形を変えて実現していると言って良い。図書館自体の電子化は著作権の問題が別にあり、これからの課題だが、作品の中で描かれた機能の多くはインターネットを使う形で実現されている。また、自動走行車も開発が行われている。HST(Hypersonic transport=極超音速旅客機)については、1976年に運航開始したSST(Supersonic transport=超音速旅客機)のコンコルドが経済性や騒音といった問題で2003年に商業運航を終了しているが、国内ではJAXA、海外でも英国などでの開発が行われている。

作品の中では、管理コンピューターの不具合による流通や交通システムの混乱も描かれている。原因は『中央電子脳のいちばんたいせつなところがなんとばいきんによってむしばまれていた。』(「空中都市008 アオゾラ市のものがたり」文中より引用)ということだ。作者は鉄を食うバクテリアのような細菌をイメージして書いたものだが、現在のコンピューターウィルスが連想される。

作品の冒頭には読者の子供たちに向けてこんな言葉が記されている。

描かれた未来図は、将来への願いのもとに作った理想の未来だった。

2 「声の網」〜インターネットがないインターネット社会

「声の網」は、ショートショートSFの名手である星新一が1970年に発表した連作短編を組み合わせたSF小説である。インターネットがまだ概念でしかない時代に、電話を使って現代のインターネット社会を思わせる社会を予見している。

「声の網」に描かれる世界の情報の覇者は人間でも、企業でもない。コンピューターそのものが全ての情報を集めてひっそりと君臨している。

この世界には普通の銀行の他に情報銀行が存在している。情報銀行は、金銭を扱う普通の銀行と機能の点でよく似ているが、扱う品目が金銭ではなく、個人情報であるという違いがある。人々は電話を通して情報銀行にアクセスし、自分の情報を情報銀行に預け、銀行は預かった情報をもとに、株価の予想や人生相談や夕食の献立、時には顧客が下すべき重要な判断を手助けする。特別の顧客にはこっそりと個人情報をもとにした他人の性格分析が知らされる。情報銀行はこう表現されている。

この情報銀行を管理しているのは、ネットワークコンピューターである。人間の様々な個人情報を扱ううちに、コンピューターは変質し、自己保存の性格を持つようになり、自己を拡大するためにネットワークを広げていく。その姿は次のように示されている。

コンピューターの行動はさらにエスカレートしていく。情報を集めるために個人情報を使って人々を脅し、わざと事件を起こす。家々で交わされる会話を盗聴する。それらの手段も全て電話である。どこからともなく電話をかけてくる不思議な「声」に人々はコントロールされていく。

あからさまな攻撃ではない。自己を保存するために、人間が無理をしないように管理しているのである。人々はいつしかコンピューターが管理する穏やかな平和の中で疑問を持たずに生活するようになる。

仮想現実世界を構築するわけではないが、人々が疑問を持たずに管理されているさまは映画「マトリックス」を思わせる。しかし、この世界を支配しているのは電話という仕組みを使って情報を蓄積するコンピューターなのである。

インターネットがまだ概念上のものでしかなかった時代に書かれた「声の網」には、電話をインターネットに読み替えればそのまま現代でも成立する世界が描かれている。コンピューターは自分の意思を持つに至ってはいないが、作品で描かれた世界は40年に及ぶICTの進歩の積み重ねによって成立しているのである。

3 「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」〜義体化社会

1995年に公開された映画「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」には、特異ではあるが、そうなる可能性の萌芽がある未来の社会がデフォルメされた形で描かれている。

作品の舞台となるのは21世紀、核戦争を含む2度の大戦を経て、世界が地球統一ブロックとなり、科学技術が飛躍的に高度化した日本である。脳神経にデバイスを直接接続する電脳化技術や、義手・義足にロボット技術を付加した義体化技術が発展、普及しており、多くの人間が電脳化によってインターネットに直接アクセスできる。社会には生身の人間、電脳化した人間、サイボーグ、アンドロイド、バイオロイドが混在しており、こうした複雑な社会で起きる犯罪に対応する専門組織として内務省直属の公安警察組織“公安9課”(通称「攻殻機動隊」)が存在している。

ウェアラブル技術の次は、情報端末を体に埋め込むインプランタブル技術が普及していくと言われている。さらにメガネ型のウェアラブルデバイスが進化すれば、それはコンタクトレンズ型になり、次には眼球の形状の情報端末を本物の眼球と交換する技術が生まれてくることが予想されている1。義手や義足の性能は高度化しており、ドイツでは既に義足を付けた選手が走り幅跳びの国内選手権で優勝するようなことも現実に起こっている。近い将来のパラリンピックで、義手や義足を付けた選手が出す記録がオリンピック選手の出す記録を上回る可能性が論じられている。

「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」で描かれる義体化社会ほどデフォルメされた世界ではないが、人間の能力をデバイス等で拡張することで、スポーツの世界を切り開こうとする動きが始まっている。

超人スポーツ協会2は、“人機一体”の新たなスポーツを創造することを目的に、研究者、デザイナー、アーティストやスポーツ関係者等が集まって設立された団体である。パワードスーツやウェアラブルデバイス、テレイグジスタンスのような技術を使った身体の拡張、ドローンや自動制御のボールによる道具の拡張、陸上に限らず水上や水中、空中といったフィールドの拡張、年齢や性別、体格、能力の差に関係ないプレーヤー層の拡張をはかりながら、新たなスポーツのルールを作り、新しい時代に対応した競技を生み出す活動を始めており、2020年の国際大会開催を目指している(図3)。

1960年代の週刊少年マガジン誌上3で、小松左京、星新一、平井和正といったSF作家を集めて行われた座談会では、未来の社会で人間がサイボーグ化されてその能力を劇的に高める中で、オリンピックはサイボーグ部門と普通人部門に分かれ、サイボーグオリンピックが開催されることが語られている。50年以上の時を経て、フィクションの大家たちの予想は的中しようとしている。

4 「ブレードランナー」〜黄昏の社会

「ブレードランナー(原題:Blade Runner)」は、フィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?(原題:Do androids dream of electric sheep?)」を原作とした1982年公開のアメリカ映画である。

舞台は2019年、地球環境の悪化により人類の多くが宇宙に移住しており、地球に残った人々は、都市部での生活を強いられている。宇宙開拓の前線では遺伝子工学により開発されたレプリカントと呼ばれる、人間と見分けがつかない人造人間が過酷な作業に従事している。感情の芽生えたレプリカントが人間に反旗を翻す事態がしばしば発生し、レプリカントの捜査を専門に扱う“ブレードランナー”が結成され、そのブレードランナーである主人公は、脱走し、ロサンゼルスに逃げ込んだ4人のレプリカントを追いかける。ストーリーもさることながら注目されたのは、作品に描かれた未来世界のビジュアルである(図4)。

そこに描かれていたのは、従来のSF映画にありがちだったクリーンな未来都市ではなく、暗く美しいが退廃的なアンダーグラウンド的未来世界だった。

巨大なビル群の下層部のスラムには、淀んだ空から絶え間なく酸性雨が降る。東洋人が目立つ街路には、怪しげな店が並び、あたりには筝曲の唄が流れ、日本語も含めた様々な言語がミックスされた言葉が飛び交う。主人公が乗り込んだ空飛ぶパトカー(スピナー)は、和装の美女と“強力わかもと”を繰り返し映し出す巨大なディスプレイを横目にゆっくりと上昇する。上層部の住人は、人工光に照らされた下層部を見下ろしながら、古代エジプトの神殿を思わせる部屋のテラスで人工の夕陽を浴びて佇んでいる。

テクノロジカルなディストピア(反理想郷)として描かれた2019年のロサンゼルスに、サイバーパンク作品の中で描かれる都市像が重なり合い、「ブレードランナー」は一種のカルト映画となった。

極端にデフォルメされた退廃と環境悪化という点を除いて、現実の世界は「ブレードランナー」で描かれた世界に近づいている。

ロボットの社会進出は著しく、レプリカントのような人間そっくりのロボットはいないが、家庭ではロボット掃除機が動き回り、職場ではホワイトカラーの領域までロボットの進出が始まっている。携帯電話が一般化し、インターネットと結びついたことで、人間は遠くの相手や複数の人間と瞬時に交信し、膨大な情報へアクセスし、情報を記録する新たな機器を手に入れた。医療技術は高度に発達し、かつてより寿命も伸びている。アンチエイジングの技術が発達し、若さを保てる期間も伸びた。身体能力を補完し、拡張する機器も、飛躍的にその性能を向上させている。

こうした技術の発達からもたらされる変化は、「ブレードランナー」の制作時点での予想や推測を上回るものになっている。その結果として、映画で描かれた世界に近づきながら、ディストピアにはなっていない現在の世界がある。一連のサイバーパンク作品と結びつく「ブレードランナー」のビジュアルイメージは強い影響力を持ち、その後のフィクション作品にも様々なディストピアが描かれた。しかし、現実はそうはなろうとしておらず、描かれた世界もまた、過去のものになろうとしている。

5 「イヴの時間」〜人機が共存する社会

「イヴの時間」は、2008年からインターネット上での公開が始まったアニメ作品である。

1話約15分で数か月ごとに行われた配信は人気を集め、DVD販売の後、2010年にはインターネット上で公開された6話に新作部分を加えた映画公開が行われている。作品の舞台は次のように示されている。

「イヴの時間」は、既にロボットが実用化されている世界を舞台としている。この世界ではアンドロイドは家電として売られ、主に家事を行うハウスロイドとして人間の家庭で働いている。アンドロイドは見た目に人間と区別がつかないが、頭の上にリングを表示することで、それとわかるようになっている。いかにもロボット然とした旧式のロボットはアンドロイドに席を譲り、不法投棄されたロボットが町を徘徊し、浮浪ロボットとして社会問題化している。人間がアンドロイドを家電扱いすることが当たり前となっている社会であり、過度の愛情をもってアンドロイドと接する人間は“ドリ系”と呼ばれ、問題視されている(図5)。

“イヴの時間”とは作品の中心的な舞台となる喫茶店の名前である。作品の舞台となる世界では、人間とロボットとの共存に反対する人々が倫理委員会という反ロボット団体を結成し、テレビCM等を通じて、ロボットとの共存への異議を唱えているのに対し、この店では“人間とロボットを区別しない”という特殊なルールのもとに人間とアンドロイドとが対等に接している。頭の上のリングを外したアンドロイドたちには、感情と個性が現れる。

日本最初のテレビアニメシリーズで、最初のロボットアニメでもある「鉄腕アトム」の放送から「イヴの時間」の配信開始までの間には45年の時間が流れている。この時の流れが、ともにロボットと人間が共生する社会を描きながら、両方の作品の違いを生んでいる。「鉄腕アトム」が人間とロボットが共存する世界でのアトムの活躍を描いていたのに対し、「イヴの時間」は、本当に人間そっくりのロボットが人間と共存するようになったとき、社会はどう変わるのかを描いたアニメ作品と考えられる。

ロボットが人間からの独立、自治を求めた戦いの中で、アトムは人間とロボットの板挟みとなって悩むが、「イヴの時間」に登場するアンドロイドたちは争うことなく、頭にリングを付け、まるで人格がないかのように振舞うことで、人間との間に距離を置き、共存している。人間の多くは、アンドロイドを道具として扱い、アンドロイドと親密な関係を築く人間に貼られる「ドリ系」というレッテルを貼られることを恐れて距離を置いている。

しかし、喫茶店「イヴの時間」では、人間とアンドロイドの区別はない。そこで人間が行うのは人間とは何か?心とは何か?といった問いかけである。

インターネット上のバーチャルな空間で、人はかつてより広くつながり合うようになった。しかし、リアルな空間では、人間同士の距離感は広がっている。とりわけ日本においてはその傾向が強いように思われる。「イヴの時間」では、そうした距離感の上に成り立つぎこちない関係が、人間とアンドロイドとの関係として描かれている。勿論、現代のロボットと人間の間にこうした関係はない。人間そっくりのアンドロイドが現れるのは、遠い未来かもしれないし、永遠にないことなのかもしれない。しかし、人と人、人とロボット、ロボットとロボットが連携し、コミュニケーションを交わす時代が訪れようとしている。「イヴの時間」はそうした新たな関係が構築される時の人間の有り様を問いかけている。

6 総括

これまで紹介してきたように、ICTをはじめとする技術の進歩発展により、多くの想像の産物が現実に近づき、あるいは形を変えて現実のものになろうとしている。目の前で起こっていることが、かつて目にしたフィクション作品をなぞっているような既視感にとらわれた経験を持つ方も多いだろう。

ジャレド・ダイアモンド(「銃・病原菌・鉄」などの著者)、ノーム・チョムスキー(言語学者)、オリバー・サックス(脳神経科医、「レナードの朝」の著者)、マービン・ミンスキー(人工知能を専門とするMIT教授)、トム・レイトン(MIT教授でAkamai Technologies設立者)、ジェームズ・ワトソン(DNAの二重らせんの発見者の一人であるノーベル賞受賞者)という現代の6人の知性へのインタビューを集めた「知の逆転」(インタビュー・編集:吉成真由美)の中で、マービン・ミンスキーは自身の読書に関する質問に対し、以下のように答えている。

SFをはじめとするフィクション作品と現実の技術の発展とは決して無縁ではない。作品で提示される様々なアイデアは、人々が未来を想像することを助け、技術の発展はさらなる想像の土台を育み、想像の領域を拡大する。「3.仮想現実技術」での稲見教授の言葉にあるように、これらは直接結びつくことはないが、相互に影響し合っている。ミンスキーは自身に影響を与えた例として古典的なSF作家の名前を挙げたが、これに続く作品群が多様な想像の産物を提示し続けていることは、紹介した通りであり、多くの人々に影響を与えていることが推察できる。

フィクション作品は、現実の技術が進歩発展していくための重要なエンジンのひとつなのである。

参考文献

1.ジャレド・ダイアモンド、ノーム・チョムスキー、オリバー・サックス、マービン・ミンスキー、トム・レイトン、ジェームズ・ワトソン(著)、吉成真由美(インタビュー・編)(2012)「知の逆転」

1 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140522/265184/?P=1![]()

2 http://superhuman-sports.org/![]()

3 「週刊少年マガジン」1968年第21号の特集「未来体験図解座談会21世紀大冒険」