�t�B�N�V�����ŕ`���ꂽICT �Љ�̖�����

3. ���z�����Z�p

1 �u�����W�I�v�`���W�I�����������鉼�z����

���{�ɂ����Ă�����܂Ő�������SF���������ݏo����Ă����B���̒��ɃV���[�g�V���[�gSF�Ƃ����W������������B���҂Ƃ������A�Z�ҏ����̒��ł����ɒZ�����̂��w���Č������A���V��͂��̃W�������𐢂ɒm�炵�߂���\�I�ȍ�Ƃł���B

�u�����W�I�v�͐��V�ꂪ1967�N�ɁA�u�ϑz��s�v�Ƃ����Z�ҏW�̒��Ɏ��^���Ĕ��\�����V���[�g�V���[�gSF��i�ł���B�u�����W�I�v�ɕ`���ꂽ���E�ł́A���W�I����g���h����������Ă���A���̓����Ɏ��܂�����M�@�ł��̖�����M���Ă���B�����̃K����p�������ɂ��邱�ƂŃ��W�I�����������Ă��邳�܂��܂Ȗ������̒��ɍL����B�l�X�͌��̒��ɏ�ɔ������������L�����Ă��邱�Ƃ�������O�ʼn߂����Ă���A�������s�������������ۂɍ������N�����Ă��܂��B

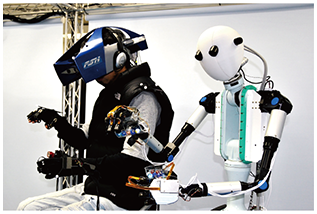

���o�A���o�A�G�o�A�k�o�A���o�Ƃ������܊��̏��ʐM�Z�p�ɂ��Ă�10�N�ȏ�O�����g���n�܂��Ă���B���{�b�g��ʂ��ĐG���܂œ`�B�ł���g�e���C�O�W�X�^���X�iTelexistence�j�h�Ƃ����Z�p���J������Ă���B������w���_�����̊��܋�����������J���`�[���́A���o�A����g�U���o�A�����g�U���o�A�畆�L�ъo�A��o�A���o�A�Ɋo�Ƃ���7��ނ̊��o��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A���ׂĂ̐G�����Č�����g�G���F�����h�Ƃ����R���Z�v�g�����p���āA�����̂��̂�{���ɐG���Ă��邩�̂悤�Ȋ��o�邱�Ƃɐ�������22�B�g�ѓd�b��C���^�[�l�b�g�̓o��ŁA���͎��R�ɍs��������悤�ɂȂ������A�G���͂��̏�ɍs���Ȃ���Ί����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����ς���̂��g�e���C�O�W�X�^���X�h�ł���B

�ڋ����̃`�[���́A�z�⎆�ɐG�ꂽ�ۂׂ̍₩�Ȋ��G��`�����鉓�u���샍�{�b�g�V�X�e���gTELESAR V�i�e���T�t�@�C�u�j�h���J�����Ă���B�w�����b�g�^�A�x�X�g�^�A��܌^�̊e���u��g�ɒ��������c�҂̐g�̂̓������������肻�̂܂ܖ͕킵�A���̓���ɂ���ē���ꂽ�������o�Ƃ��ăZ���T�[�ő��c�҂ɓ`����B���c�҂̓��{�b�g�����̂ɐG�ꂽ�ۂ́g���ׂ��ׂ��Ă���h�A�g������Ă���h�A�g�M���h�A�g�₽���h�Ƃ��������o���������G���Ă��邩�̂悤�Ɋ����邱�Ƃ��ł���B���{�b�g�̖ڂ̓J�����ɂȂ��Ă���A����3D�f���𑀏c�҂����������������ڌ^�f�B�X�v���C�iHMD�j�ɉf���o�����ƂŁA�����������c�҂����{�b�g�ƈ�̉������悤�Ȋ��o�邱�Ƃ��\�ł���B�܂��A�}�C�N�Ń��{�b�g�̎��͂̉����E�����ƁA�X�s�[�J�[���瑀�c�҂̐������{�b�g�̎��ӂɂ���l�ɓ`���邱�Ƃ��\���i�}1�j�B

���������Z�p�́A���u�R�~���j�P�[�V�����̑��A���u��Â≓�u���A�Ɍ������ł̉��u��ƂȂǗl�X�ȕ���ւ̓W�J�����҂���Ă���B����ɊJ�����i�߂A���E�̐F�X�ȏꏊ�ɂ��郍�{�b�g�ƂȂ����āA���Ԃ⋗���̐���������o�𖡂키���Ƃ��\�ɂȂ�ƍl������B

2 �u�X�^�[�g���b�N�v�`�z���f�b�L

�w�F���A����͐l�ނɎc���ꂽ�Ō�̊J��n�ł���B�����ɂ͐l�ނ̑z����₷��V���������A�V�����������҂��Ă���ɈႢ�Ȃ��B����͐l�ޏ��̎��݂Ƃ���5�N�Ԃ̒�����s�ɔ�ї������F���DUSS�E�G���^�[�v���C�Y���̋��قɖ���������ł���B�x�i�u�X�^�[�g���b�N�v�e���r�V���[�Y�@1966�N�@�����p�j

�u�X�^�[�g���b�N�i����FStar Trek�j�v�́A���̖`���̃i���[�V�����ƂƂ��ɁA1966�N�Ƀe���r�V���[�Y�̕������J�n�����B2000�N��ɓ����Ă��e���r�V���[�Y��f��̐��삪�������A2013�N�ɂ̓V���[�Y12��ڂ̉f�悪���J����Ă���l�C�V���[�Y�ł���B���{�ł�1969�N����u�F������v�̃^�C�g���ōŏ��̃e���r�V���[�Y�̕������X�^�[�g���Ă���B

�X�^�[�g���b�N�V���[�Y�ŕ`�����̂́A�����ނ�22�`24���I�̖����ł���B�������q�s�Z�p���J�������n���l�́A�쒆�̉ˋ�ِ̈��l�ł���o���J���l�Ȃǂ������̎푰�Ƙf���A�M�Ƃ����g�D���`�����Ă���A�l�X�Ȉِ��l�ƌ𗬂��Ȃ���A��͌n�̖��J��̈�̒T����i�߂Ă���i�}2�j�B

TM & �ic�j 2013 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

TM, �ir�j & �ic�j by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

��2015�N6������

�X�^�[�g���b�N�V���[�Y�ł̓z���f�b�L�ƌĂ��ˋ�̑��u���o�ꂵ�Ă���B�z���f�b�L���̂͐����[�g���l���̗����̂̕����̂��ƂŁA�z���O�����f���A���i��\�����邽�߂Ɏg����f���A�z���O�����f���Ɏ��̂���������t�H�[�X�r�[���Ȃǂ��g�ݍ��킳��Ďg���Ă���A�����ƂقƂ�Ǖς��Ȃ����z�����̐��E����肾���B

2010�N�Ƀ}�C�N���\�t�g��Xbox360�p�̎��Ӌ@��Ƃ��Ĕ��������L�l�N�g�́A�v���[���[�̃W�F�X�`���[�≹���F���ɂ���Ē��ϓI�ȃQ�[���v���C���\�ɂ����B➑̂Ɍ��w�J������ԊO���Z���T�[���������Ă���A�v���[���[�̓��������m���āA�R���g���[���[���g�����ƂȂ��Q�[���𑀍�ł���L�l�N�g�̋Z�p�́A�����Ɠ����ɂ��̉\�����e�����璍�ڂ��ꂽ�B���̌�A�}�C�N���\�t�g�ɂ͗l�X�Ȋ�Ƃ�c�̂���̊��p�̑��k�����A2012�N�ɂ̓\�t�g�E�F�A�J���L�b�g�����J�AKinect for Windows�����Ă���A���݂͗l�X�Ȋ�ƁA�c�̂��L�l�N�g�̃��[�V�����Z���T�[�����p�����V�����A�v���P�[�V�������J�����Ă���A��Â��Q�Ҏx���A���Ƃ��������삩��A�ߗ��̔���G���^�e�C�������g�̕���܂ŁA�����̑z����đn���I�Ɋ��p����Ă���B

�A�����J��Northrop Grumman�Ђ́A�uVirtual Immersive Portable Environment�iVIPE�jHolodeck�v23�Ƃ����V�X�e�����J�����Ă���BVIPE Holodeck�́A360�x�̃o�[�`�����P���V�X�e���ł���B360�x�̉�ʂɂ͕��m���������Œ��ʂ�����f���o����A�L�l�N�g��g�ݍ��i�r�Q�[�V�����E�Z���T�[���g�����ƂŁA�v���^�̊��ɂ����āA�����A�����A����A�~�܂�A�W�����v����A���ɓ����Ƃ���������ɑΉ�����B�܂��A�R�̌P�������łȂ��A�e��������l�������ɑ���x�@��ЊQ���̋~�����̌P���ɂ��̑��u�����p����������T���Ă���B

���������Z�p�ɂ͑O���܂łɐG�ꂽ�Z�p���g�ݍ��킳�邱�Ƃ����邾�낤�B�O�o����NICT�̑���C�������ɂ��A�z���f�b�L�̂悤�ȑ��u�ɑ��z���O���t�B�̋Z�p�͐e�a���������Ƃ����B���ɂ����̉f�����o���Z�p�͂��邪�A�z���O�����ȊO�̗��̉f���̓f�B�X�v���C�ʂ̎��ӂɉf�����o���Ă��A30�Z���`�����Ɖf�����ڂ��Ă��܂��A�f�B�X�v���C�ʂ�1���[�g�����ɉf�����o�����Ƃ���ƌ������U���Ă��܂��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�z���f�b�L�̒��ɓo�ꂷ����̂́A�u�X�^�[�g���b�N�v�̐ݒ��ł́A�O�o�̃t�H�[�X�r�[���ɂ����̉�����Ă���B�����̕��������ɏo�������邱�Ƃ͓�����A���̂̊��o��Z�p�Ƃ��ăe���C�O�W�X�^���X�̊��p�͗L���ɂȂ邾�낤�B

�u�X�^�[�g���b�N�v�̃z���f�b�L�͂܂��������Ă��Ȃ����A�����Ɍ����������݂͊m���ɐi��ł���B

3 �uGHOST IN THE SHELL / �U�k�@�����v�`���w���ʂ̎���

�uGHOST IN THE SHELL / �U�k�@�����v��1989�N�ɔ��\���ꂽ�m�Y���@�̌���}���K�����ƂɁA����炪�ē���1995�N�ɓ��{�Ō��J���ꂽ����p�A�j���f��ł���B��F���m�ḗuAKIRA�v�ƕ���œ��{�̃A�j�����k�Ăŕ]�������߂��ŏ��̑�l�����A�j���ŁA��q����u�j���[���}���T�[�v�̉e���������������鐢�E�ς��A�j���Ƃ�����@�Œ�����i�ł���B

�uGHOST IN THE SHELL / �U�k�@�����v�̖`���ł́A��l���ł��鑐��f�q�����w���ʕ���g�ɂ܂Ƃ��A���������݂Ȃ����i�ɗn������ł�����ۓI�ȃV�[�����`����Ă���B�g���w���ʁi�M���w���ʁj�h�́A����Ȍ��w�Z�p�����p���āA�g�p�҂̎p�����w�I�y�єM�̈惌�x���܂Ŏ��o�I�ɃJ���t���[�W�����鎖���\�ȋZ�p�Ɛݒ肳��Ă���A�ŏ��ɉf����J���ꂽ�uGHOST IN THE SHELL / �U�k�@�����v�Ȍ�A�U�k�@�����V���[�Y�ɕp�ɂɓo�ꂷ�鑕���ł���i�}3�j�B

�c��`�m��w��w�@���f�B�A�f�U�C�������Ȃ̈���F�����́A�l�Ԃ������Ɍ�����}���g��A�ԑ̂̌㕔�������ɂȂ��ĊO����������g�����v���E�X�h���J�����Ă���A�����̊J���ɗp�����Z�p���u���w���ʁv�ƌĂ�ł���B

�l���̔w��̕��i���A���A���^�C���ŎB�e���A�v���W�F�N�^�[���g���Đl���̑̂̏�ɗ��̉f���œ��e����B�������A���ʂłȂ��l�Ԃ̑̂ɁA���̕��i�𓊉e���������ł́A�f�����c��ł��܂��f��Ȃ����A���͂����邯��A�f�����̂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���H�W���⎩�]�Ԃ̔��˔Ɏg���Ă���ċA�����ˍނ𗘗p����B�ċA�����ˍނ́A�������˂����̂Ɠ��������ɔ��˂��鐫���������Ă���f�ނŁA���̑f�ނō��ꂽ�}���g���g���ƁA���e�������������˂����A���鑤�ɒ��ږ߂��Ă���̂ŁA���ʂł͂Ȃ��}���g�̏�ł����Ă��A���̖͂��邳�ɊW�Ȃ��A�w��̗��̉f�����A�}���g�̏�ɂ͂�����Ɖf���o�����Ƃ��\�ɂȂ�B�����v���E�X�̃V�X�e���ł́A�ԑ̂̌���̔w�i��B�e���A���̉f�����㕔���Ȃɓ��e���邱�Ƃœ����Ɍ����Ă���B���e�ʂɂ́A�ċA�����ˍނō��ꂽ�����̃r�[�Y���D�荞�܂�Ă���i�}4�j�B

������Ɂg���w���ʁh�̎��p�I�ȖړI�ɂ��Ďf�����B

����ɁA���ۂɊJ�������Z�p�Ɓu�U�k�@�����v�Ƃ̊W�ɂ��Ă����b���f�����B

�t�B�N�V�����ŕ`����鐢�E�ς�Z�p�Ǝ��ۂɊJ�������Z�p���ȒP�Ɍ��т��قnj����̐��E�͒P���ł͂Ȃ��B�������A�����͑��݂ɊW�������Ă���B

�t�B�N�V������i�́A���ۂ̋Z�p�̊J���ɒ��ڌ��т��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A���݂��̑��݂��ӎ����A�e���������Ă���B������͂��̊W���Ԃ̗��ւ̂悤�Ɋ�����ƌ����B�u�U�k�@�����v�Ɓg���w���ʁh�̊W�́A���������W�̒��Ő��܂ꂽ�K���Ȍ����Ȃ̂��B

4 �u�h��������v�`�Ђ݂���u�������{�b�N�X�v

1970�N�Ƀ}���K�A�ڂ��J�n����A1979�N����������J�n�����e���r�V���[�Y�A1980�N����N1��̃y�[�X�Ō��J�𑱂��錀��p�f��V���[�Y�𒆐S�ɁA�ߋ��X�e�[�V���i���[���̊֘A���i��CM���ŕ��L���W�J��������u�h��������v�͓��{�̑�\�I�L�����N�^�[�ł���B

���������v�f����i�̒��Ō��ѕt���Ă���̂��A�h�������l�����|�P�b�g������o��22���I�́u�Ђ݂���v�ł���B��i�̒��ɕp�ɂɓo�ꂷ��u�^�P�R�v�^�[�v��u�ǂ��ł��h�A�v�ȂǁA����}���K������1,600��ނɋy�ԂЂ݂���o�ꂵ�Ă���B

�u�������{�b�N�X�v�́A���������Ђ݂���̂ЂƂŁA�h��������͂̂ё��Ɂw����������Ȃ��Ƃ���������A�ǂ�Ȑ��E�ɂȂ邩�x��̌����邽�߂̓���Ɛ������Ă���B���O�d�b�{�b�N�X�^�ŁA���ɓ����ēd�b�������A�w�������Z�Z��������x�Ɛ\���o�āA���炭�҂Ɛݒ肪�������ēd�b�@�̃x������B�{�b�N�X�̊O�ɏo�Ă݂�ƁA�O�̐��E�͎������]�ʂ�̐��E�ɕω����Ă���i�}5�j�B

�u�������{�b�N�X�v�͂���܂ł��܂��܂Ȑ��E���̂ё��̑O�ɏo�������Ă����B1984�N���J�̉f��u�̂ё��̖��E��`���v�ł́A�̂ё����u�������{�b�N�X�v���g���Ė��@�����݂��鐢�E����肾���B�Ȋw���p��Ė��M�Ƃ��Ĉ����A���@�������̑b�ƂȂ������E�ł���B�w�Z�ɂ͖��@�̎��Ƃ�����A���͌������@�Ƃ����A�����̐��E�ʼnȊw�ɂ���ĊJ������A�g���Ă�������I�Ȃ��̂̂��ׂĂ����@�ɐ�ւ���Ă��鐢�E�ł���B

���ۂɂȂ����E���Љ�̎d�g�݂��܂߂Ă����Ɍ����A����͋Ɍ��̉��z�������B�u�������{�b�N�X�v�̂悤�ȋZ�p�͖ܘ_�������Ă��Ȃ��B

�u�h��������v�̍�҂ł��铡�q�EF�E�s��Y�͎��g�̍�i���gSF���T�C�G���X�E�t�B�N�V�����h�ł͂Ȃ��A�gSF���������E�ӂ����h�ƒ�`���Ă���B�T�C�G���X�Ƃ������t���͂������ƂŁA���z�͎��R�ɂȂ�A�����Ƀh��������Ƃ������z�I�ȃL�����N�^�[�ƁA�l�����|�P�b�g������o�����u�Ђ݂���v�Ƃ������ɂ̃V�X�e�������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�u�^�P�R�v�^�[�v��u�ǂ��ł��h�A�v�A�u�^�C���}�V���v�Ȃǂ̓���������āA����̘b�̒��œo�ꂷ��u�Ђ݂���v�́A�֗��ł͂�����̂̂ǂ����ɓ˂����݂ǂ��낪�����āA�̂ё��̂�����݂͂������s�ɏI���B���͎����Ŋ�������̂Ƃ����l��������ɂ����āA�֗��ȓ�����o�����炨���܂��Ƃ����b�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�u�h��������v�Ƃ�����i�����{�݂̂Ȃ炸�A�C�O�̐l�����������������i�Ƃ��Č��݂܂Ől�C��ۂ������Ă���̂́A���������\�������鑤�ɂƂ��Ẵ��A���e�B�Ƃ��Ď~�߂��Ă��邩�炾�낤�B

�܂��A�x�m�[���b�N�X������Ђ́A���ЃT�[�r�X��IT�\�����[�V�����̐�`�Ƃ��āu�l�����|�P�b�gPROJECT�v25�Ƃ������̂ŁA�����̊�Ƃ̋Z�p����g���āu�h��������v�́u�Ђ݂���v���Ƀ`�������W����v���W�F�N�g��2014�N����X�^�[�g�����B�N���E�h��ŏ�L���s���A�����̊�Ƃ����ꂼ��̓��ӋZ���������Ȃ���A�u�Ђ݂���v�̎����ɒ��킷��Ƃ������̂ŁA�u�Z���t�����v�A�u�]�����K�t�H���v�A�u�������s�@�v�Ƃ���3�́u�Ђ݂���v�삵���B

5 �u�j���[���}���T�[�v�`�g�Â����������Ƃ͂�������h

�u�j���[���}���T�[�i����FNeuromancer�j�v�́A�A�����J�̍�ƃE�B���A���E�M�u�X����1984�N�i�M���1986�N�j�ɔ��\���������ł���B���ʂ̐ݒ��o��l��������2��A��3������킹�āu�X�v���[���E�V���[�Y�v�ƌĂ�A�T�C�o�[�p���NSF�̑�\�I�V���[�Y�Ƃ��Ēm���Ă���i�}6�j�B

�T�C�o�[�p���N�icyberpunk�j�Ƃ́A�T�C�o�l�e�B�N�X�icybernetics�j�ƃp���N�ipunk�j�����킹������ł���B����܂ł̃n�[�hSF��X�y�[�X�I�y���ȂǂɑR����l�����ŁA�e�N�m���W�[��l�b�g���[�N�����x�������Љ��w�i�ɁA�l�̂Ƌ@�B�̗Z���A�l�Ԃ̔]���ƃR���s���[�^�[�̏���̗Z���������i�߂�ꂽ�Љ��`�ʂ���앗���w���B�T�C�o�[�p���N����������1980�N��O���́A���Ă𒆐S�Ƀp�\�R���̈�ʉƒ�ւ̕��y���n�܂�A�܂����݂̃C���^�[�l�b�g�ɂȂ��錤�������łɎn�܂��Ă�������ł���B���������@���T�O�ɐG���@����������ƂŁA����炪���W���������ւ̒��z�����܂�A����܂ł�SF��i���`���Ă��������Ƃ͑S���قȂ関����\�������i�Q���a�������B

�u�j���[���}���T�[�v�̕���̕���́A������d�]�l�b�g���[�N���n�����s�����A�g�U�C�o�c�h�ƌĂ�鑽���Њ�ƂƁg���N�U�h�ƌĂ��ƍߑg�D�����|�I�ȋ@�\�Ɖe���͂����ߖ����ł���B����͓d�]�s�s�`�o�E�V�e�B����n�܂�B��l���̃P�C�X�́A�f�b�L�ƌĂ��[�����g���āg�}�g���b�N�X�h�ƌĂ��d�]��ԂɃW���b�N�C���i�ӎ����Ɩv�����邱�Ɓj�����𓐂ݏo���R���s���[�^�[�E�J�E�{�[�C�ŁA�˗��l����̃~�b�V�����𐋍s���邤���ɁA�˗��l�𑀂鋐��ȑ��݂̐��̂ɋ߂Â��Ă����B

����ɂ͊��|�Ƀ~���[�V�F�[�h�̃f�B�X�v���C�ߍ����T�����C��O�̏��ROM�Ƃ��Ďc����Ă���[���l�i�A�w�i�ɍ��킹�Ė͗l���ω�����[�ԃ|���J�[�{���𒅍��e�B�[���G�[�W���[�����Ƃ����悤�Ȑl���ƁA�畆�d�ɂ��z�ɕt���ēd�]��ԂɃW���b�N�C�����邽�߂̃f�b�L�ƌĂ��[���⑼�l�̌܊������L����^���i�V���X�e�B���j�A�����āg�}�g���b�N�X�h�ƌĂ��d�]��Ԃ����݂��Ă���B�g�T�C�o�[�X�y�[�X�h�Ƃ������t�́A���̍�i�ɂ����ď��߂ēo�ꂵ�A���̖��Ƃ��Č��݂ł͈�ʉ������g�d�]��ԁh�Ƃ������t�����܂ꂽ�B

�����́A1980�N���ICT�Z�p�̋}���W�̖G����q���g�ɁA���̐�ɂ��関����z�����A�������̂ŁA����܂ł�SF��i�����������Ƃ͑S���قȂ���̂������B�ǎ҂̑����͂��̍�i���������E�ɁA1982�N�Ɍ��J���ꂽ�u�u���[�h�����i�[�v�ʼnf�������ꂽ�������d�ˍ��킹�A�����Ɋւ���V�����C���[�W���B�u�j���[���}���T�[�v�̓o��ɑ��A�T�C�o�[�p���N�^���𐄐i���Ă���SF��ƃu���[�X�E�X�^�[�����O�́w���Ȃ��݂̌ÏL�������Ƃ͂�������x�Ƃ̃R�����g���c���Ă���B

�W���b�N�C���̓o�[�`�������A���e�B�̎����̎d���ŁA�_�o�ڎh������Ƃ��������ƍl������B���̌��t�́A1990�N��Ƀw�b�h�}�E���g�f�B�X�v���C���g���ăo�[�`�������A���e�B�̌������鎞�ɂ悭�g��ꂽ���A���ۂɔ畆�d�ɂɕt���ăT�C�o�[�X�y�[�X�ɐ_�o����荞�܂���悤�ȃW���b�N�C���̋Z�p�͂܂��J������Ă��Ȃ��B

����������ŁA�]�Ȋw�̌��������p�����Z�p�ɂ͒��ڂ��W�܂��Ă���B�g�̂����R�ɓ������Ȃ��l���@������Ȃǂɖ𗧂Z�p�ł���B�H�w�I�ȃA�v���[�`�ɂ���Ă����p�I�ȖړI�Ŕ]�����p���悤�Ƃ��錤���̂ЂƂ��A�g�u���C���E�}�V���E�C���^�[�t�F�[�X�h�ƌĂ��A�]�����g���ċ@�B��R���s���[�^�[�𐧌䂷�錤���ł���i�}7�j�B�]����ǂݏo���A�O���@��Ə������Ƃ肷�邱�ƂŁA���͂��������l�Ɏ��o����������A�`��������̎�̂悤�ɓ�������悤�ɂȂ�Z�p�ł���B���C�����X�̃w�b�h�Z�b�g���g���āA�]����̐M�����Z���T�[�œǂݎ��APC�ɑ����Ďg�p�҂̈ӎu��`���ċ@�B�⓹��삳���鏬�^�]�����v�����u���J������Ă���B

6 �u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���v�`�Q�[���̐��E�ւ̖v��

�Q�[���̐��E�ɓ��邱�Ƃ�`������i�́A1980�N��㔼�ɂ͂��łɎq�������̃e���r�A�j���V���[�Y���ŕ`����Ă����B�������E�Őg�̂��ƃQ�[���̐��E�ɓ����Ă����Q�[���͊J������Ă��Ȃ����A�I�����C���ŃT�[�r�X�����MMORPG�iMassively Multiplayer Online Role-Playing Game�j�́A����ɋ߂����o�����������Q�[���ƍl���邱�Ƃ��ł���BMMORPG�̓����́A�����̃v���[���[���������E�̒��ŃQ�[���ɎQ�����邱�ƁA��ɃQ�[�����E�����݂��A���̒��Ɏ��Ԃ�����Ă��邱�ƁA���z���E�ł���Ȃ���Љ���݂��A�v���[���[���m�̐l�ԊW�����݂��邱�Ƃł���B

����MMORPG�̖����`�����܂ꂽ���E�ł̏o������`�����̂��A2002�N�ɔ��\���ꂽ�쌴�I�̏����u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���v�ł���B2012�N�Ȍ�e���r�A�j���Ƃ��Ă������̃V���[�Y����������Ă���i�}8�j�B

�u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���v�Ƃ́A�������ɓo�ꂷ��VRMMORPG�iVirtual Reality MMORPG�j�̃^�C�g���ł���B�����S�̂�VR�}�V���ł���i�[���M�A��t���A���S�ȉ��z�����̐��E�Ńv���[����B1���{����̃Q�[���̗\��͏u���Ɋ����ƂȂ�A�T�[�r�X�J�n�̏����A��l�����܂߂�1���l�̃v���[���[�����́u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���v�̉��z���E�ɓ����Ă������B�������A�����Ɍ��ꂽ�v�҂́A100�w�ō\�������K�w�̍ŏ㕔�̃{�X���N���A���Ȃ����胍�O�A�E�g���ł��Ȃ����ƁA�Q�[�����Ŏ��˂v���[���[�{�l���������E�Ŏ���ł��܂����Ƃ�錾����B

80�N��̃A�j���Ȃǂŕ`���ꂽ�Q�[���̐��E�ɓ���Ƃ������o�́AMMORPG�����݂̎p�ɂȂ������Ƃł��łɎ�������Ă��銴������B�Q�[���̐��E�Ŏ��Ԃ�����A�Q���҂͂��̐��E�̃A�o�^�[�ɂ�葼�̃v���[���[�ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�A�������A������s���Ă���B

�܂��A��������VR���E�ւ̖v�����o�ɂ��Ă͂���ɊJ�����i��ł���BOculus Rift26�́A�o�[�`�������A���e�B�ɓ��������w�b�h�}�E���g�f�B�X�v���C�ł���B2015�N3�����_�ŃR���V���[�}�[�p�͔�������Ă��炸�A�J���җp�n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ĕ̔�����Ă�������A110�x�Ƃ����L������p���m�ۂ��A�P�[�u���Őڑ����ꂽPC���瑗�荞�܂��f���́A�G���Ĕ������邱�Ƃ͂Ȃ����̂́A�ɂ߂č����v�������g�p�҂ɂ����炷�Ƃ����B

�Q�l����

1�D�쌴�I�i2009�j�u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C��1�@�A�C���N���b�h�v

2�D�E�B���A���E�M�u�X���i���j�E���ۏ��i��j�i1986�j�u�j���[���}���T�[�v

3�D���w�كh�������[���ҁi2014�j�u���q�EF�E�s��Y�̔��z�p�v

4�D�m�Y���@�i1991�j�u�U�k�@�����v

5�D���V��i1967�j�u�ϑz��s�v

6�D�e���r�A�j���[�V�����i2012�j�u�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���v

7�D����p�A�j���[�V�����i1995�j�uGhost In The Shell �U�k�@�����v

8�D����p�A�j���[�V�����i1984�j�u�h�������� ���E��`���v

22�@http://www.robonable.jp/news/2012/07/tachi-0714.html![]()

23�@http://wired.jp/2014/01/30/holodeck/![]()

24�@���o�[�g�EA�E�n�C�����C���i1907-1988�j�́A�u�F���̐�m�v�u�Ăւ̔��v���̍�i�Œm����SF�E���\�����Ƃ̂ЂƂ�B